贵州对外通报6件案例作为行刑反向衔接典型案例

中新网贵州新闻7月11日电 (记者 张伟)按照贵州省人民检察院案例工作计划,结合行政检察工作实际,贵州省人民检察院从2023年7月以来办理的行刑反向衔接案件中选取了“王某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪不起诉行刑反向衔接案”等6件案例作为行刑反向衔接典型案例对外通报。

记者11日从贵州省人民检察院召开的新闻发布会上获悉上述消息。

行刑反向衔接是行政检察的一项重要职能,是检察机关加强与行政执法机关衔接配合,共同推进法治中国建设的重要内容。贵州检方表示,通过对2023年7月以来办理的行刑反向衔接案件进行梳理,发布典型案例,聚焦法律争议点、回归法律适用、提炼归纳办案规则,对于推动行刑反向衔接工作提质增效具有重要意义。

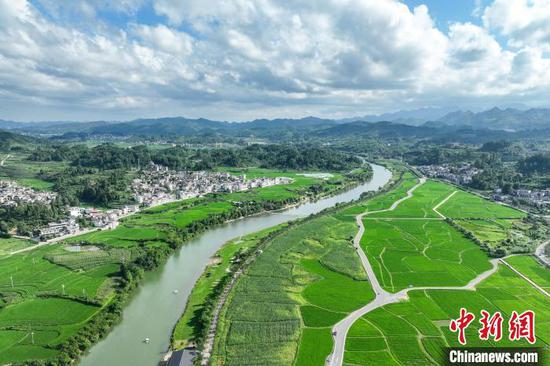

此次通报案例涉及贵阳、遵义等六个地区。从涉及领域看,本批案例涉及侵害商标权、盗窃、非法采矿、非法捕捞水产品、合同诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等,既有个人又有企业,都是与人民群众生产生活、企业生产经营关系密切的领域。从监督结果看,既有提出检察意见建议进行行政处罚的案例,又有审查后认为没有处罚必要性终结审查的案例。从监督方式看,既有提出检察意见后,行政主管机关采纳检察意见的案件,又有提出检察意见后跟进监督制发检察建议,依托行政执法监督与法律监督协作落实检察建议的案例。

通报案例中,贵阳市“王某涉嫌销售假冒注册商标的商品罪不起诉行刑反向衔接案”是王某销售假冒知名注册商标的商品,具有坦白、自愿认罪认罚并全额退赃等情节,因犯罪情节轻微相对不诉后,通过行刑反向衔接,提出检察意见,依据《中华人民共和国商标法》相关规定,建议对王某销售侵犯注册商标专用权商品的违法行为给予行政处罚,避免不刑不罚。

安顺市“胡某、吴某某涉嫌盗窃罪不起诉行刑反向衔接案”是检察机关建议对不起诉后的犯罪嫌疑人按照治安管理处罚法相关规定给予行政处罚,行政机关收到检察意见后未在规定时间内回复,检察机关依托与司法行政机关签署的行政执法监督与法律监督协作配合机制,共同督办行政机关落实检察建议。

遵义市“某建设公司涉嫌非法采矿罪不起诉行刑反向衔接案”是检察机关在办理行刑反向衔接案件时对行政处罚必要性开展实质审查,对受损的法益已修复,没必要再做出行政处罚的案件终结审查。

黔南布依族苗族自治州“陶某某涉嫌合同诈骗罪不起诉行刑反向衔接案”是针对法律适用存在分歧的案件,通过案情研讨、会商论证,消除分歧,统一办案标准。通过解决办理个案反映出的问题,检察机关与依法治市办建立行刑反向衔接工作实施意见,对行刑反向衔接案件会商、移送、法律适用、处罚标准等进一步细化并规范。

铜仁市“沈某甲等三人涉嫌非法捕捞水产品罪不起诉行刑反向衔接案”是在办理行刑反向衔接案件中根据共同犯罪的多个被不起诉人的行为,区分各自应当承担的行政责任,作出与其行为相当的处罚,避免小过重罚。

黔西南布依族苗族自治州“杨某、胡某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪不起诉行刑反向衔接案”是对被不起诉人在侦查阶段已被刑事拘留,检察机关决定提出行政处罚检察意见时,应当将被不起诉人采取刑事强制措施的有关材料一并移送,并在提出检察意见时,提示行政机关依法对行政拘留期限予以折抵。

下一步,贵州检察机关将继续做好行刑反向衔接典型案例的培育工作,把案例编写、培育融入日常办案,进一步发挥典型案例的示范、引领作用,切实将行刑反向衔接做实、做好。(完)