贵州习水土河村:“五美”织锦绣 苗乡日子甜心间

中新网贵州新闻7月30日电 题:贵州习水土河村:“五美”织锦绣 苗乡日子甜心间

作者 张朋

晨曦中的桑木镇土河村,正被初升的朝阳勾勒出清新的轮廓。黔北民宿的窗棂一扇扇推开,金色的光穿过荷塘落在木栈道上。村头的广场上,喧闹声渐渐响起——来自四川、重庆等地游客组成的临时“歌舞团”正放声歌唱,这幅“晨光苗寨”的鲜活画面,正是土河村“五美”共建的生动写照:家的温馨、院的雅致、村的清朗、风的淳朴、心的丰盈,在此自然交融。

近年来,贵州省遵义市习水县土河村以“共生”为脉络,将“五美”从并列关系升华为“规划筑基——环境赋能——产业造血——乡风铸魂——幸福闭环”的生态链,通过“场景锚点+矛盾破解+价值延伸”的三维叙事,走出了一条和美乡村建设的特色之路。

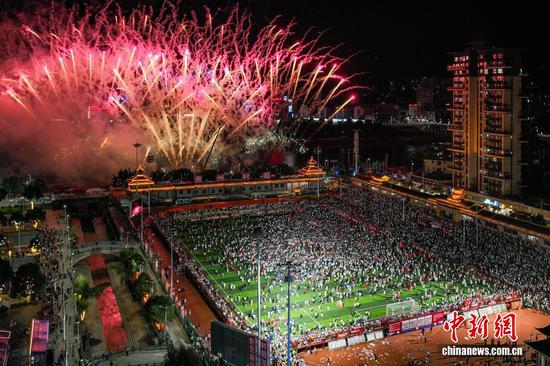

土河村航拍大景。习水县融媒体中心供图

破题:从“零散美”到“系统美”— 规划串起资源密码

在自然谷景区入口,土河村党支部副书记雷元超指着280亩荷塘介绍:“你看这里,观荷栈道会从荷塘中间穿过,尽头连接到产业采摘区,游客走一圈就能把荷塘风光和农耕体验都逛到。”他指着自然谷和百亩荷塘的连接处笑着回忆:“修停车场时,有户村民的地基要被占用,一开始急得直拍桌子。我们开了8次协调会,帮他在停车场旁重新批了宅基地,现在他的农家乐一到周末就满座,上次看见我还说‘这日子甜得很’。”

荷塘扩种时,党员带头把自家承包地划进去,村民们看到荷塘既能收莲藕又能吸引游客,都主动加入,过程十分顺利。如今,红苗文化体验区、研学基地、荷塘观光带、农产品采摘区等沿着规划串联成线,零散的资源变成了“聚宝链”。

筑基:从“要我美”到“我要美”——农家小环境激活内生动力

黄云周的“黔北小院”就在村委会对面,重庆游客坐在院坝的摇椅上聊天,灶台上的腊肉香肠正冒着油香,竹筛里晒着的干辣椒红得发亮。“以前哪敢想把房子改得这么好。”他擦着手笑道:“村里说改造民宿一张床位能补贴500到1500元,我一开始怕花钱,但看着家乡的变化,咬咬牙自己投了20多万,堂屋改成茶室,二楼隔出4间客房,连装修也结合起了苗乡特色。”

现在黄云周小院13间房屋全都住满了外地来避暑的游客,黄云周掰着手指算起了账:“一个月一间 2300元,7到9月差不多就有8到9万元,除去伙食成本这些,一年也能有个4到5万元的纯收入。”

从“怕投入”到“敢改造”,村民们算清了“改得美才能赚得多”的账。全村还有85户像黄云周这样的农户把农房改成了民宿,每到7月至9月,这些民宿就都成了香饽饽,早早的房间就被订了出去。四川成都的游客张元林表示:“这里天气凉爽,风景也好,去年我们几个朋友一起就在这里避暑,今年也是7月初我们就来了。”

拓界:从“环境美”到“生态值”——项目让绿水青山变现

在村口的一排黔北民宿前,驻村干部袁堪珊正检查着村里的分散式污水处理装置。“你看这里的生活污水通过我们分散式污水处理装置就能实现污水的有效处理。”袁堪珊蹲在分散式污水处理设施旁表示:“全村目前拥有3处集中式污水处理点,46处无动力和60处微动力污水处理点。有效解决了360余户农户的污水处理问题,别看供水量不多,刚好能给荷塘、农田补点水 —— 你闻这果香,要水质好才养得出来。”

而就在分散式污水处理点一“沟”之隔的清菇娘农业产业园内,红色的圣女果、绿色的丝瓜、紫色的茄子沉甸甸地垂挂在枝头,美不胜收。重庆游客范美霞正提着篮子在大棚里采摘圣女果。“这里的蔬菜不仅品质好,还可以体验采摘乐趣,公司还能帮我们送回民宿,让我们直接就能体验生态餐。”范美霞开心地说。

“我们引进的清菇娘公司,用‘公司+合作社+农户’模式搞种植,不光公司实现年产值1000万元,我们20多个村民在基地里面摘菜、打包,每月就有工资3000多元。村民都说,以前种地看天吃饭,现在按月领钱,心里比蜜甜。”袁堪珊笑着说。

现在土河村集体土地有600多亩进行流转,不仅能让群众在基地干活,还能通过流转的土地得到的租金进行分红,增加村民收入。而通过“处理-灌溉-景观-体验-增收”的生态链条,也让“村美”从单纯的“环境指标”转化为实实在在的“经济价值”。

铸魂:从 “他治美” 到 “自治美”—— 乡风实现软环境硬化

清晨的沥青路上,71岁的老党员陈永华和女婿杨吉峰带领着村民拿着扫帚清扫落叶,边扫边聊着家乡的变化。看着清扫干净的路面,陈永华表示:“现在各个村都在提倡打扫好‘自己家’房前屋后的卫生,我们村、我们组更不能例外,干得好的我们村有积分可以换物资,干差了我可是要‘批评’他们,还要上报村里的。”

这些年来,土河村的环境卫生成了大家心里最关心的事。不但有24个公益性岗位负责各路段的卫生工作,更有越来越多的村民自觉加入到村里的环境卫生清理当中。陈永华说:“这不仅关系着我们的生活环境,更是我们大家的脸面,可不能让外地游客看见我们村脏乱差的样子。”

乡风文明从不是喊出来的。让“清扫”从“任务”变成“习惯”,让“干净”从“要求”变成“自觉”。当保洁成了体面活,当村民把村子当成“脸面”,那些扫出来的整洁、聊出来的默契,正一点点沉淀成土河村最扎实的乡风底色。

展望:从“一时美”到“持续美”——五美共生通向未来

在土河村自然谷研学基地里,来自习水县第二小学的40名学生正围坐在扎染工坊里,跟着老师学习扎染技艺。看着一个个自己创作的作品通过棉绳和染缸,变成一件件有特色的手帕作品。学生们脸上满是笑意。“真的很新奇,通过老师的教导之后,我们很快就学会了扎染的制作,我要把手帕带回家去,让爸妈都看一下。”其中一名学生表示:“这里不仅可以学习扎染,今天中午我们还能进行农耕体验,真的太棒了。”

为盘活土河村旅游资源,2024年土河村引进贵州自然谷研学旅游有限公司入驻景区。该公司通过传统民俗、特色手工、劳动教育、红色文化等课程开展培训,吸引了一大批来自县内和省外的研学团队。

“今年上半年共接待研学、团建队伍10000多人,苗绣手工、农耕体验等成了热门项目。” 贵州自然谷研学旅游有限公司总经理杨航表示:“下一步计划要建避暑酒店,把红苗文化、研学、乡村旅游融到一起,让更多人记住土河、带走苗绣,把‘一季火’变成‘四季旺’。”

暮色再次降临,村前广场的音乐声又悠悠响起。重庆游客于民宿院坝摆开餐桌,盘中刚从清菇娘产业园采摘的茄子热气腾腾;研学学生们围绕着扎染作品热烈讨论,手中还紧握着没吃完的烤玉米。陈永华与保洁员们结束清扫工作,收拾好工具,远远望着这热闹场景。这场景里的烟火气与欢笑声,正是“五美”建设在寻常日子里结出的果实。(完)