贵州黔南州:以青春智慧点亮瑶山古寨振兴路

中新网贵州新闻7月28日电(杨庭瑞 龙再海)近年来,黔南民族师范学院“‘瑶’望未来”团队,以白裤瑶文化为切入点,通过电商赋能、设计创新、国际传播三大战略,构建起“高校+景区+村民”三位一体的协同发展模式,不仅激活了瑶山古寨的文化基因,更探索出一条具有示范意义的数字赋能乡村振兴路径——“校地共研、成果共享、产业共兴”的数字赋能乡村振兴路径。

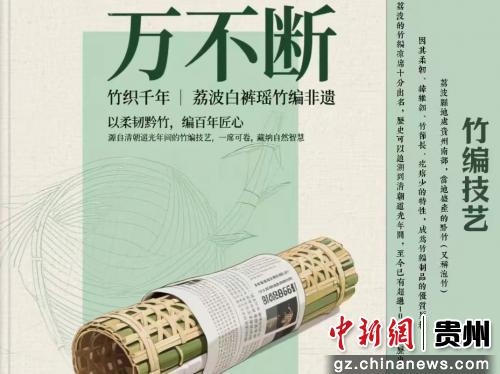

“通过搭建短视频电商体系,以短视频内容传播、直播带货与用户运营的组合策略,打通非遗产品从生产到销售的全链条,实现了传统手工艺与现代消费市场的精准对接,为非遗活态传承发展开辟数字化新路径。”团队相关负责人介绍,在短视频电商开设“荔波瑶山特色好物产地”店铺,完成从资质申请、产品拍摄到图文详情页优化的全流程操作,首批上架的非遗竹编相框、小儿瑶浴粉、非遗竹编保温杯等产品已进入测试阶段。

针对产品资质申报周期长的问题,团队采取“清单化跟进+视觉优化并行”策略,确保产品一旦具备资质即可快速上架销售,极大提升了运营效率。此外,团队提取传统纹饰、自然染料色彩等瑶族文化符号、元素,将其转化为标准化品牌资产,并应用于产品包装系统化设计,同步推动产品包装的标准化设计与品牌视觉统一,为竹编工艺品等产品赋予现代市场所需的识别度与信任力。

设计作为文化符号的转译媒介,承载着超越视觉表意的深层叙事功能。团队以白裤瑶图腾、纹样及自然色彩体系为文化基因库,通过符号解构、元素重构及语义再生三重策略,实现非遗元素从传统语境向现代消费语境的创造性转化。“吹牛角男孩”“遛鸟男孩”等IP形象以牛头图腾、瑶族三宝等瑶族文化为核心元素,融合靛蓝染工艺与民族服饰特征,形成具有辨识度的视觉形象,未来可用于文创衍生、品牌代言、互动传播等多个场景。此外,对瑶浴包等非遗产品包装进行分类设计,通过灵芝、陀螺等符号的视觉重构,使产品在功能之外承载文化故事,增强用户情感共鸣。

“为确保设计的文化准确性,团队还深入瑶陶坊、绣娘家庭等非遗传承场域,采集民俗细节,使设计作品既现代又不失文化本真。”团队相关负责人介绍,借助新媒体平台,团队构建起“短视频引流+直播转化”的国际、国内双传播矩阵,让白裤瑶文化走出深山、走向世界、触达全球。此外,团队尝试通过微纪录片、互动挑战、直播带货等形式,将文化故事与产品体验结合,增强海外用户的参与感与文化认同。

“项目的深层动力源于成功构建了‘高校-景区-村民’三位一体的协同创新生态体系,通过精密的机制设计,在目标共识下形成紧密耦合、相互赋能的共生关系。”团队相关负责人表示,这种深度融合不仅催生了可持续的内生发展动力,更在实践中锻造出一套具有普适性与示范意义的协同创新机制,为破解乡村振兴难题提供了可借鉴、可推广的“瑶乡方案”。

在古寨中找到文化价值,在设计中重构文化表达,在电商中促进经济转化,在传播中拓宽国际视野。“‘瑶’望未来”团队的实践,不仅是对白裤瑶非遗文化的深度挖掘与现代转译,更是一次关于青年参与乡村振兴的深度探索这种“文化赋能+数字驱动+协同创新”的复合路径,既为非遗活态传承打开了新窗口,也为乡村发展注入了新动能。(完)