贵州肖像·历史人物:贵阳知名工商界人士冯介丞

贵州肖像·历史人物:贵阳知名工商界人士冯介丞

冯介丞,民初贵州省城总商会会长、贵阳知名工商界人士。名乔荣。生于清同治十一年(1872年),贵州贵筑县(今贵阳市)人。祖籍山西上党,占籍金陵(今南京),其家族后由四川迁来贵州,遂定居贵阳。冯介丞有子冯楠,生于民国6年(1917年),毕业于贵阳志道小学、县立中学,师从贵阳王佩芬,学《说文解字》,奠定中国文字学及书法艺术基础。后相继就读于云南大学、贵阳大夏大学,民国30年(1941年)毕业,自此终身从事文教事业及地方文史、书法艺术的研究。历任贵阳豫章中学教员、大夏中学教务主任、贵阳永初中学校长,贵阳女子师范学校教导主任、贵阳师范学校校长、贵阳女子中学校长,贵州省教育厅教育科副科长、教育处副处长;1962年加入中国民主同盟,后任民盟贵州省委副秘书长;1964年至1989年在贵州省九三学社省委工作,先后任秘书长、副主任委员;政协贵州省第二届至第七届委员会委员,全国政协第六、第七届委员;1989年任贵州省文史研究馆馆长;贵州历史文献研究会副理事长、贵州省中华文化研究会副会长、贵州省诗词学会副会长。主持点校《贵州通志》(民国),校订《王守仁在黔诗文注释》,主编《黔故谈荟》《贵州省文史资料选辑贵州民主党派工商联专集》等书籍。精书法篆刻,有《冯楠书印集》行世,收甲骨、金文、小篆、隶、行、楷、草各体书法作品及篆刻作品。冯楠是贵州省暨贵阳市文史学界、文化界知名学者,贵州省统一战线知名人士。2006年7月15日,逝世于贵阳,享年89岁。

清光绪五年(1879年),冯介丞7岁,父亲逝世,随母入住尚节堂。

光绪十一年(1885年),冯介丞13岁,到贵阳柴鸿川丝线铺当学徒,16岁学徒期满升为伙计。因勤劳肯干,被老板柴仕舟提为管事,渐有积蓄,遂租借房屋,接母亲及两弟出尚节堂,欲自谋生路。民国初年,冯介丞脱离柴鸿川商号,筹集资金,开设永兴布号(后改名德聚恒布号),自己经营,大有发展,并已有盈余。冯介丞为人诚实,信守诺言,在贵阳商界已深孚众望。民国5年(1916年),冯介丞当选贵州省城总商会副会长。民国9年(1920年),当选为会长。民国19年(1930年),贵州省城总商会改为贵阳县商会,冯介丞改任贵阳县商会常务监事。民国30年(1941年)贵阳市政府成立,市长何辑五聘请冯介承任救济院(即原资善堂)院长,冯介丞欣然接受,不久因年老体弱辞职。

民国32年(1943年)2月,冯介丞逝世于贵阳,享年71岁。

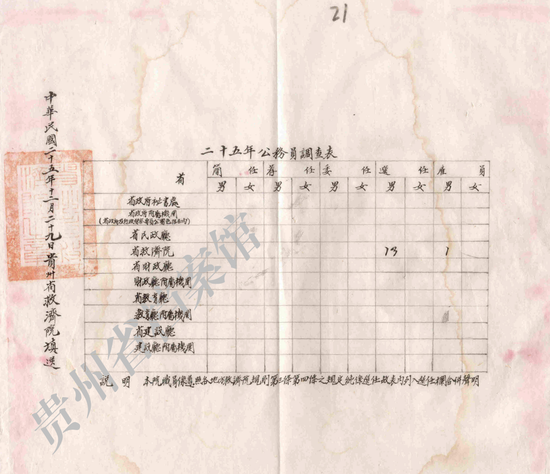

冯介丞等呈报的《(民国)二十五年公务员调查表》(1936年12月29日 贵州省档案馆藏)

在总商会期间,冯介丞认真为各行各业商家办实事,谋福利,很得贵阳工商界的尊重和商家支持。当时贵阳沿街店铺多是木结构,一家失火,殃及一片,冯介丞以总商会名义号召商界各公会、帮、行集资,向外省购买消防器材,成立了贵阳第一支消防队,直到民国32年(1943年)政府建立消防队后才解散,为省城的防火安全作出贡献。

贵阳自辛亥革命后,社会一直动荡,匪盗猖獗,商户惶恐。冯介承以总商会会长身份,报请政府批准,由总商会自筹经费,招募人员,成立400余人的保商营,以维护地方治安和商户安全。但一年后,遭当局撤销。民国11年(1922年),冯介丞以总商会名义,经批准,自筹资金,成立民间性质的官钱局,发行一百文、五百文、一千文的三种辅币,利于市民和商家使用,很受欢迎。

民国13年(1924年),占领贵州的滇军将撤回,欲将贵州库存仅有的10余万银元带走,省长刘显世不敢吭声,冯介丞闻讯后,立即赶到省政府面见滇黔联军军事会办唐继虞,对之晓以利害:“库存现金系地方命脉,一旦运走,将使尚在市面流通的黔币变成废纸,人民倾家荡产,会办将永远负不义的声名。地方不会让带走这些现金的,地方糜烂亦非云南之福,更非联帅(唐继尧)所望于会办的。何去何从,尚望三思。”唐继虞自知强行带走这笔现金,将要得罪全贵州人民,后果不堪,不敢妄为其事,冯介丞此举使贵州免去一场灾难。

民国14年(1925年)5月30日,上海发生震惊全国的“五卅惨案”。消息传到贵阳,冯介丞领导贵阳商界罢市,抵制英、日货物并亲自率家人及店铺伙计参加游行示威。是时,贵州大部分地区涝旱灾害相继而至,农业颗粒无收,粮价飙升,大批饥民,涌入省城。当局面对饥民,束手无策。冯介丞发动贵阳商界、士绅、慈善机构出资平抑粮价,按时施粥,医治病员、掩埋死者,为度过灾年,尽了最大努力,使灾民都得到救济,并重返家园。

冯介丞除经营自己的生意外,还用较多的时间从事慈善事业,先后捐资数千元。民国16年(1927年),应省政府之聘,主持资善堂(慈善机构)工作,同时参与红十字会和华洋义赈会的工作,时间长达10余年。他每年都要送居住尚节堂的寡妇每人银7钱、布1匹。时尚节堂所住寡妇多时千余人,少时也有五六百人,故冯介丞每年的居捐助,均在千元以上。这种捐助,持续到民国20年(1931年)才停止。民国28年(1939年)2月4日,日本飞机对贵阳进行狂轰滥炸,贵阳市民蒙受了巨大的生命、财产损失。冯介丞和资善堂、华洋义赈会的同事奋力抢救伤员,对无人认领的死者施以棺木安葬。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)