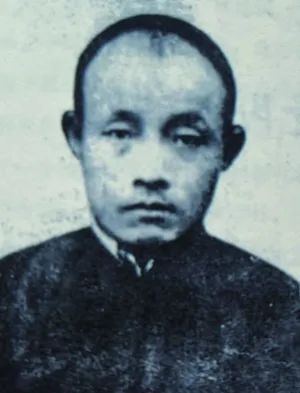

贵州肖像·历史人物:贵州省立师范学校首任校长尹笃生

贵州肖像·历史人物:贵州省立师范学校第一任校长尹笃生

尹笃生,清末民国著名教育家,贵州首批留日学生,贵州省立师范学校第一任校长。名于忠,字笃生,以字行。生于清同治九年(1870年),贵州贵筑县(今贵阳市)人。尹笃生出生贵阳一个贫困的平民家庭,6岁时,父母皆亡故,仅靠祖母钱氏与人做针线活维持生计。光绪九年(1883年),祖母将其送至李兆武门下就读,旋又师从李羡九和曾文笙。在家常得祖母勖勉,学习倍加刻励,学业多所渐进。为时仅两年,祖母病殁,家境愈困,饘粥难继。幸得业师曾文笙全力周恤,方得继续修习,而且更加发愤努力,学业大进。光绪二十二年(1896年)科试,以贵筑县第一名入泮进学,取得秀才资格。清末书院改革,光绪二十七年(1901年),贵山书院改设贵州大学堂。次年,尹笃生考入该校肆习。接着,贵州大学堂又改为贵州高等学堂。光绪三十一年(1905年),贵州巡抚林绍年极力主张考选优秀学子出国留学深造,贵州高等学堂共考取8名,尹笃生以优异成绩名列其中,成为贵州首批官费留日学生。尹笃生到日本后,选择进入东京高等师范学校,修习师范专业。通过6年的刻苦研读,于宣统三年(1911年)毕业,次年一月回归故里贵阳。自此,全身心投入贵州的师范教育,直至逝世。

图片来源《贵阳文史》

民国9年(1920年)农历八月二十六日午后,尹笃生到模范中学上课,突感发病,一病不起,医治无效,于二十九日溘然长逝,享年50岁。尹笃生身后萧条,家徒四壁。子女3人,长仅五龄,幼者数月,教养无着,治丧无力。幸得省长签令特颁抚恤。贵师学生,一致同意,将每人入校时交校留存的10元“保证金”取出,全部捐赠尹校长家属。贵师毕业生同学会每人另捐2元,由贵师附小郭容斋汇齐一并捐赠。尹笃生生前致交好友、同事,著名书法家严寅亮书撰挽联一副,曰:“访我于梦草池边,话旧六年,心迹光明清似水;吊君在雪涯洞口,怀人九月,文章歌哭冷如冰。”贵师全体在校学生,咸感尹校长一生辛劳,为贵师育才之大业,可谓“鞠躬尽瘁,死而后已”。为讴思不忘,议决在附小校园内,塑立方形纪念碑一通,正面镌刻“故校长尹笃生先生纪念碑”,其余三面碑文,由贵州著名学者王庆麟手书,为尹笃生生平办学事迹,不朽功勋。基座铭刻当年在校全体同学姓名。此碑一直屹立在校内,“文化大革命”遭到“红卫兵小将”破坏砸毁,惜至今仍未恢复。

尹笃生回筑之际,正值辛亥国变。在此之前,贵阳雪涯洞的丁公祠、昭忠祠内,原办有贵州优级师范选科学堂。辛亥贵州首义前夕,贵州巡抚沈瑜庆将其改为两级师范学堂。贵州首义成功,大汉军政府成立,又将两级师范学堂改为贵州省立初级师范学校(简称贵师),尹笃生即被委任为该校首任校长。军政府成立伊始,贵州政局很不稳定,乱象环生。尹笃生接任校长时,原有50多个学生,多数已离校回家,观望政局事变,或另谋职自寻出路。校方尽全力多方召集,仅有20余人到校。个别不良之徒,还怂恿学生反对新任校长。民国2年(1913年),滇军入黔,兵变战祸连年,学校仅剩教室一间,其余设施多遭破坏,学校形势更为困难。尹笃生就任师范校长,可谓危难受命。面对重重困难,他抱定“以黔人之力,振兴贵州教育”的决心,精心励治。首先整顿校风校纪,厘定新的规章制度,编印课程课本,购置图书仪器,购置药品医务设备。还不断奔走呼吁,向军政府申请经费,增建校舍和学生宿舍、食堂。仅耗时一年,即大功告成,学校面貌焕然一新。此外还争取政府的拨款,使所有学生的生活膳食、课本书籍、冬夏两季制服、鞋、帽及棉被各一套,均由学校供给。宿舍两人一间,便于自修。

尹笃生对师范学校教师的遴选尤为重视,必须是德才兼备“师表”式的名流,如周颂久、文范生、曾庭槐、顾久恭、周步瑛等一批留日学生,以及一批学有专长、有丰富教学经验的名师如萧协臣、萧子有、杨孟辉、黄子久、官馥滋、黄进甫、刘尧冥等。并聘请萧子有任学监,为教师厘定教学计划,制定教研制度,设置《教学日志》。要求教师每日上课后,必须将授课进度情况填入日志,交校长查看。对学生的管理尤为严格,订有《学生宿舍管理制度》,尹笃生每天早中晚都要亲到宿舍查看。尹笃生常年住校,与全体师生生活完全打成一片,在食堂吃一样的伙食。唯到周末,在最后一次查巡后,才离校回家,次日即周日晚,又回到学校。故时有“以学校为家的校长”之誉。尹笃生一向以“诚敬勤俭”自勖勉,并请贵州著名书法家严寅亮书写成大横匾一块,悬于校内,意思是:诚以待人,敬以旋教,勤以主校,俭以立身。并作为学校“校训”,教育学生。

民国4年(1915年),贵师首届学生即将毕业,为之能得以更好的实习,尹笃生征得当局同意,在大兴寺创办了贵师的附属小学,以杨卓卿为主任,聘请韩祉章、张明安、廖勤九为正教员,邵正祥、魏书、贾鹤书、聂鸿藻等为副教员。附属小学首期招收初级生50名。民国5年(1916年),贵师首期学生共23人顺利毕业。以后逐年发展,学生逐步增多。尹笃生又议复争取呈请政府拨款,购买排杉门(今文化路)一排民房,大兴土木,扩大并新建校舍。尹笃生亲自监督工进,日夜均在工地巡视监察。待工程告竣,便将原在大兴寺的附属小学全部搬入新校址(即原贵师附小,及后的金筑大学所在地)。由于贵师全部公费,加之名师云集,学子趋之若鹜。学校每年招收60名,然报考者,几十倍于此。对于新生录取事宜,尹笃生强调必须秉公正义,择优录取,绝不容许半点“私情”。对于此事,有一次招生时,官署一名副官持贵州军政府督军刘显世、政务厅长何麟书的书函,要尹校长录取某某生。尹笃生拆函未阅完,即将来函撕个粉碎,当众申言:“不许于涉学校内部事务,如不信任,听其换,来函概不答复。”后来尹笃生向来人进一步解释说:“师范学习,毕业后将为人师表,录取必须严格。我等教师,当为千秋万代的后人负责。”

尹笃生一生,生活清苦,两袖清风。民国3年(1914年),贵州巡按使龙建章,知尹笃生生计维艰,有意照顾,委其出任某县县长。尹笃生则婉言谢绝,不为名利所动。在贵师任职的9年中,他为贵州培养了300余名优秀的师范教育人才,分布到贵州全省各地,从事教师工作,为贵州的教育事业作出应有的贡献。有的还升入高等学府深造,留学于东、西洋的名牌大学,毕业后回国,报效国家和桑梓。如留美的张敷荣,回国后一直任四川大学、西南师范大学(今之西南大学)教授;留德的萧文灿,回国后任贵阳师范学院(今贵州师范大学)院长;留日的谭勤余,回国后任贵州大学教授。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)