贵州肖像·历史人物:贵州近代民族工业第一人袁锦道

贵州肖像·历史人物:贵州近代民族工业第一人袁锦道

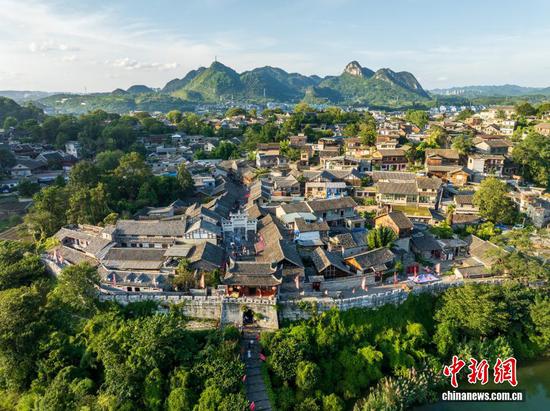

袁锦道,清乾隆嘉庆时期黔北知名实业家、贵州早期近代民族工业第一人。名翔之,字宗圣。生于乾隆四年(1739年),贵州仁怀厅怀阳丁里人(今习水县三岔河乡人)。祖籍江西吉安府庐陵县(今吉安市),其始祖袁世盟于宋端平中“平蛮入播”,遂家焉,子孙繁衍。袁锦道是袁世盟的第二十代子孙。先后娶妻穆氏,娶妾傅氏、杨氏,生有八子。袁锦道少小勤读诗书,聪慧灵捷。稍长,即开始苦苦探索,想通过兴办实业,繁荣乡梓。于是弃文从商,兴办实业,振兴一方经济。他选择自己家乡的三岔河为基地,开始兴办实业。起初,仅开办生产扁担、香扦、筷子、土碗、木瓢、扇子、算盘、沙锅、沙罐等一些普遍百姓常用的生产工具和生活用品作坊。后来有了一定实力,逐步办起铜厂、铁厂、铧厂、银具厂、锅厂、铸币厂等46间工厂。为了取其“事事发”的吉利数字,又办了一间纸厂和一间香菌厂,共48间。嘉庆十一年(1806年),修建完成通川大道和三岔河片区通往矿山、林场及江津水陆码头的道路,方便了各方老百姓。同时,他开始修建望乡台石窟寺和宗祠,于十五年(1810年)完工。

嘉庆二十一年(1816年),袁锦道逝世,享年77岁,归葬三岔河杨家沟。去世后,被后人尊称为黔北实业家、贵州近代民族工业第一人。习水县望乡台石窟,有袁锦道祠,1982年列为省级文物保护单位。

袁锦道开办的48间企业,虽然规模不大,有的还保留着生产作坊的规模,全部都分布在沟岔里,但却门类齐全、功能多样。既推动了地方经济繁荣发展,也解决了周边百姓就业致富的问题,影响辐射效果非常明显。比如他在何家沟里建了养马场和马帮栈房;银匠沟里建银具厂、蓝靛厂(染布厂)、铁厂;砂罐沟里建砂罐厂、沙锅厂;棕千沟里(野生水果多,人称水果沟)建棕千厂;天堂沟里建铸币厂。当时的锅厂坝是那时办工厂作坊规模最大、最集中的地方,分别建有锅厂、铁厂、铧厂、纸厂(其中纸厂碾纸浆的水碾、磨盘子至今尚存,为县级保护文物)。这些地方,因为当时以所建企业命名,至今还沿用着不少过去的名称,如砂罐沟、瓢儿沟、银匠沟、棕千沟等。这些企业生产的产品包罗了当地百姓生产、生活所需日用品,本地消化不了的再运销外埠。为使产品打入重庆市场,扩大影响,促进销售,袁锦道在重庆沙坪坝设了两处商号,当时称为“调铺子”。由于经营有方、管理得法,生意越来越红火,产业越来越兴旺,在三岔河至江津、重庆的路上,商客来往,马帮上下,车水马龙,络绎不绝,过去僻静冷落的三岔河沟岔里,也成为万商云集、热闹非凡的地方。为方便客商、贩运人员途中餐饮和休憩,袁锦道还在川黔交界处的“三角店”开了一家饭馆,单是每天早上一餐稀饭,就要数十斤米,可见当时商旅之多,贸易之繁荣。

在建厂办企业的同时,为了运输和交通方便,他在一个原始的山沟里修建了大规模交通网络。《习水县志》载:“……袁锦道在建厂时就修通各厂之间的道路;还修通了三岔河至良村、温水的大路,望乡台山下至三合龙洞约50公里的路;磨槽滩至三岔河约10公里的石板路;磨槽滩至四面山约20公里的人行道;由纸厂通往大平山森林区约7公里的道路。”通川大道从大溪沟开始,经过两岔河、园潭子、慈竹溪,翻越渝黔交界海拔1480米的洗鱼口山岭,直出红洞,接通“四川大界”,“途约数十里”,“穿岩缘壁,剪碍除险”,可见工程之艰巨。修这条路,袁锦道自己解决用地,自投资金,“未募毫厘,自蠲锱铢,且自奔驰,心力俱到此”,全力以赴,不辞辛劳,于嘉庆十一年(1806年)完工。后来,乡人在三岔河通往重庆大道上的大溪沟和两岔河各立一座2米多高、款式一样的“善功志庆”碑,碑成六棱形,正面上部刻有袁锦道座像,座像上方刻有“功垂干古”四字。中间是何以说题写的碑文,共188字,阴刻、直书、楷体,记述了通川大道的起止和途经主要地点、道路的险阻、袁锦道修路的艰辛(两座碑至今保存完好,为县级文物保护单位)。

嘉庆十一年(1806年),袁锦道已67岁,家丰业就,自己也想静心养性,颐养天年,便萌生在县境望乡台石窟修建一座寺庙的想法,以此拜佛诵经、德昭子孙。望乡台石窟位于城郊三岔河上游纸厂南岸约200米高的悬崖峭壁上,离岩顶20余米,坐南向北,前临深渊,后倚绝壁,周围苍天古树挺拔,林海无边,石壁上刻有“望仙台石窟”五个大字。石窟东西长约25米,进深宽1~9米不等,分东西两窟。东窟为主窟,高约8米,面积200余平方米,寺即建在其内。建成后,中间供奉释迦牟尼佛像,阿弥陀佛在右,药师佛在左,皆坐于0.4米高的莲花宝座上。大佛下12米神台,供奉雕像48尊,寺前有一块1.5米高的石碑,镌刻望乡台石窟寺建造始末、培修状况、庙产由来和施主姓名等;西窟内修建为袁锦道祠,宽5米、高4米、进深1.5米,为石龛状,龛内刻袁锦道及其妻妾座像。袁锦道像高1.16米,居中正坐,神态肃然;其右是妻穆氏座像,其左是妾傅氏和杨氏座像。座像刻在一块完整的巨石上,额刻“奉旨覃恩宠赐征仕郎题明建坊”。左下方刻“八品寿民袁锦道立,嘉庆十五年仲冬月吉旦”;右岩壁上刻有高1.2米、宽1.05米、面积1.26平方米的《望乡台遗赞并序》一文,举人任之楷撰文,袁书浩手书,匠师侯永理镌刻,包括题、序、赞、署名落款四个部分,共731字,竖刻、楷体,每字2厘米见方,载明望乡台石窟寺建造人姓名和竣工时间。刀法遒劲利落,镌刻秀丽端庄。望仙台石窟寺建成后:“寺祠合壁、人神共塑”,造型精美,技艺精湛,被誉为贵州第一石窟。

时人评价:袁锦道摒弃“金榜题名、光耀门楣”的道路,在家乡三岔河的九沟十八岔兴办实业,开辟市场,发展商贸;开山修路,加强与外地沟通;修建望乡台石窟,弘扬传统文化。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)