用镜头书写屯堡文化“影像史诗”

中新网贵州新闻9月25日电 题:用镜头书写屯堡文化“影像史诗”——2025多彩贵州·第十八届中国原生态国际摄影大展采风活动简述

在“2025多彩贵州·第十八届中国原生态国际摄影大展”启幕之前,四支由来自全国各地的摄影师组成的采风拍摄队伍,于2025年5月至9月先后深入多彩贵州的山峦叠翠间,用脚步探寻三千里屯堡故地、以镜头捕捉六百年大明遗韵。在贵州腹地各个屯堡文化分布点,他们力图以光影为笔墨,共同重构一部屯堡文化的“影像史诗”。一段沉淀了六百年的历史被再次唤醒,一种独特的活态文化遗存以别样的方式被徐徐展开。

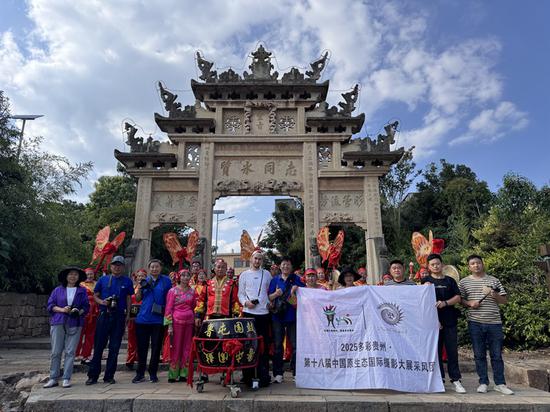

中外摄影师走进贵州省兴义市鲁屯古镇进行采风创作。

为更生动地展现本届大展主题“六百年家国情怀 三千里大明余韵”,本届大展组委会办公室精心梳理屯堡文化历史脉络,规划出从湘黔滇古道向贵州深处延伸的采风线路。采风线路东起铜仁——贵州“开史之地”,西到盘州——大明王朝在贵州设置的上六卫之一,共分四条支线。四条线路的设计体现了“体系的构建”,它打破了将“屯堡”局限于安顺一地的传统认知,从更宏大的地理和历史维度,展现了明代卫所制度在贵州的完整布局,以揭示这一国家战略的深刻内涵。

采风拍摄活动不仅是一次影像艺术的创作之旅,更是一场跨越时空的文化对话。大展组委会这次专门邀请了皖、湘、赣、苏四省摄影师,这几个省正是六百年前屯堡先民的故乡。对于来自江南四省的摄影师们来说,犹如一次“文化寻根”。他们的镜头,带着基因深处的文化记忆,与贵州本省摄影师的在地视角碰撞,共同完成了一场跨越六百年的“双向奔赴”和“对视解读”。

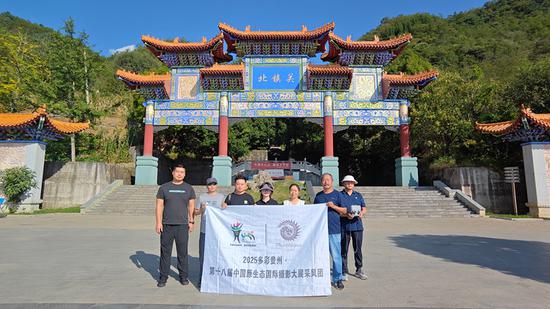

贵州省内外摄影师在毕节市进行采风创作。

5月19日至26日,首条东线采风线路的摄影师们从“贵州东大门”铜仁的“大明边城”出发,首先探访了被称为“汉文化孤岛”的锦屏县隆里古城,之后便溯清水江而上,经黄平县重安镇、旧州古镇到达古城福泉。在这条昔日湘黔滇主干道沿线,摄影师们记录下了带着浓郁江南风格的小桥流水、荷塘亭榭、粉墙青瓦以及马头墙和宗祠建筑,以及屯民们带来的水碾坊群等先进农耕技术遗迹。一路上,汉文化与当地各民族文化交融共生的情景让摄影师们赞叹不已。

6月10日开始至16日的西线之旅,则让摄影师们感受到昔日戍边烽烟的历史回音。古道、古堡、古城垣散布在盘州双凤镇、关岭关索岭和兴义鲁屯等地,屯堡人文的独特风景与喀斯特地貌的奇异风光交相辉映。在兴义鲁屯,摄影师们被源于古老军屯的围鼓敲奏出的千军万马气势所震撼。

8月21日至26日,又一批摄影师走进贵州,来到屯堡文化最密集、保存最完好的安顺市平坝区与西秀区。天龙屯堡、云峰八寨、鲍家屯……这些名字本身就是一部微缩的屯堡文化史。这里是屯堡文化的“心脏”,摄影师们将镜头对准凤阳汉装、弋阳高腔、地戏脸子,以及那些被时光打磨得光滑如玉的石板街巷,最直观地记录下六百年的活态传承。

9月1日至3日,中线采风以贵阳为中心,辐射清镇卫城、毕节大方、赫章等地。这些星罗棋布的卫所遗址,共同构成了明代贵州军事防御体系网络。摄影师们用影像勾勒出这条“中线”如何连接东西、贯通南北,见证了明王朝用屯堡在贵州境内编织成的一张“超级网络”,更见证了它们如何演变为今天的屯堡文化体系。

采风拍摄活动组织者认为,以影像语言构建一个完整的屯堡文化影像体系,有利于帮助公众认识、理解屯堡文化。因此,本次采风活动意义远超越创作本身。采风拍摄活动不仅为本届大展提供了丰硕的影像成果,更为我们这个时代如何用新的媒介传播优秀历史文化遗产,提供了一个精彩案例。(完)