同光再现 文脉相承——故宫文物南迁岁月的“安顺对话”

中新网贵州新闻9月29日电 秋意渐浓,黔中大地被一层淡淡的金色笼罩,青石板路在脚下蜿蜒,仿佛通往时光深处。随着《中华同光——故宫南迁文物“安顺驻留地”特展》在贵州安顺旧州古镇的“旧州之眼”开展,一场跨越八十年的对话,一次连接两岸文脉的聚首,在贵州的群山环抱中,历史与现实交相辉映,文化的火炬在新一代人手中传递。

图为活动现场。

光影交织“旧州之眼”映射文化传承

展馆入口处,王羲之《快雪时晴帖》的复制册页在柔和的灯光下静静陈列,千年墨韵仿佛仍在纸面流淌。不远处,梁楷《泼墨仙人》的写意风采令人驻足,仙人飘逸的神韵穿越时空,与当代观者默然相对。这些精美复制品的原型,八十年前曾经历过一段惊心动魄的文化苦旅……

1944年,抗日战争的烽火席卷中原,故宫博物院将80箱1022件国宝秘密转移至贵州安顺华严洞。在潮湿的喀斯特溶洞中,这批承载中华文明精髓的文物安然度过了近六年时光。今年正值抗战胜利80周年,特展选址安顺,正是对那段“国宝记忆”的深情致敬。

“15件故宫高仿藏品、50组书画摄影作品,我们试图构建一个多维度的文化现场。”特展策展人、台湾摄影博物馆文化学会理事长洪世聪在接受采访时表示。十年前他曾到访安顺,被这里的屯堡文化深深吸引。“十年后再访,这里更整洁有序,但文化底蕴依旧深厚。我们希望通过影像创作,推动两岸在文化、观光、学术等领域的深度交流。”

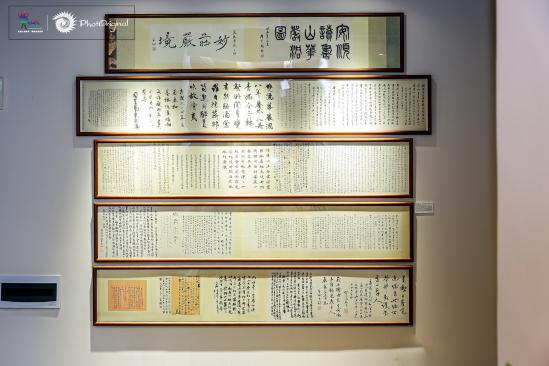

图为特展展厅。

守护文脉用镜头践行历史使命

展馆一角,年过八旬的庄灵先生站在自己的摄影作品前,目光深邃。他的一生,仿佛就是那场波澜壮阔的文物南迁史在个人生命中的绵长回响。

“一口拌着辣椒粉和酱油的‘八宝饭’,里面或许还有谷壳和小石子,这是我对安顺最深刻的味觉记忆。”庄灵缓缓道来。彼时战火纷飞,故宫博物院的国宝为避战祸,历经颠沛,最终栖息于安顺华严洞内。庄灵的父亲庄严先生,正是这批中华文明瑰宝的守护者之一。

“生活很苦,但父亲告诉我们,果腹之外,最重要的是文化的传承与个人天分的发挥。”庄灵回忆道。这份言传身教,如同洞藏国宝一样,在他心中埋下了艺术的种子。天气晴好时,守护者们会小心翼翼地将古画取出晾晒,那些后世只能在博物馆橱窗里仰望的传世名作,曾是庄灵童年院子里随风轻扬的日常风景。中华文化的基因,就这样在不知不觉中,浸润了他的成长。

正是这段特殊的经历,引领他走上了摄影之路。他用镜头代替了父辈的笔墨,继续着记录与传承的使命。多年来,庄灵数次重返安顺,见证了华严洞外的变迁——马衡院长的题字从模糊到被考证,周边的房屋几经拆建,但那份深植于心的历史情感却愈发浓烈。

2010年,他随两岸故宫重走南迁路考察团再到安顺;2017年,他更以台湾摄影博物馆文化学会创始人的身份,带队来此进行文化交流。他心心念念的,是希望这片承载了特殊抗战记忆的土地能得到更好的保护,让更多人知道,在这里,曾有一群人为守护民族的文脉,付出了艰辛的岁月。

从华严洞里守护国宝的孩童,到用镜头连接两岸的文化使者,庄灵先生的一生都在践行父亲的教诲。有些记忆不会被时间磨灭,有些传承,正以新的方式,光照人间。

图为特展展厅。

国宝记忆文物守护的两岸对话

在展览的开幕式上,一段跨越十五年的重逢悄然上演。曾经担任故宫博物院院长的郑欣淼与文物守护者庄严之子庄灵,在旧州古镇再度相聚,共同追忆那段守护文明的光辉岁月。

“文物南迁,其意义远超事件本身。”郑欣淼先生在专访中强调,“我们正在把零散的个人记忆,变成民族的国家的记忆。”作为15年前“重走文物南迁路”活动的亲历者,郑欣淼对这段历史有着深刻的理解。他表示,最早南迁的80箱文物藏身于安顺华严洞近六年,这段历史值得被更多人知晓。

庄灵先生的童年记忆与华严洞紧密相连。他倾注心力整理父亲留下的资料,让尘封历史愈发清晰。在他的讲述中,我们了解到,当年庄严先生不仅守护国宝,更与当地民众建立深厚情谊。他在安顺举办书画展览,将皇家珍藏的魅力播撒在黔中大地,激发抗战热情与文化自信。

“守护文物的岁月充满清苦。”郑欣淼动情回忆:1944年转移前夕,庄严先生的夫人不得不变卖家中旧物筹措盘缠。然而,物资匮乏从未消磨精神追求,这批知识分子在山洞间依然写诗写字,在不知胜利何时到来的等待中,坚守着“国宝在,文脉在”的信念。

庄灵补充道:“父亲生前常说,文物有灵,它们承载的是一个民族的记忆。保护好它们,就是保护我们文化的根脉。”这句话,如今已成为两岸故宫人的共同信念。

图为洪世聪先生发言。

影像为“桥”两岸交流的安顺实践

特展不仅再现了文物南迁的历史画卷,更搭建起两岸文化交流的桥梁。洪世聪理事长透露,展览结束后,部分台湾摄影作品将捐赠给当地,成为两岸文化交融的永久见证。

在展览策划过程中,两岸团队通力合作,克服了种种困难。洪世聪介绍:“从展品选择到展陈设计,我们都力求展现中华文化的精髓。特别是在文物复制品的选择上,我们特意挑选了那些曾经在南迁途中历经颠沛的珍品,让观众能够感受到那段历史的厚重。”

展览还特别设置了互动体验区,观众可以通过VR技术“走进”华严洞,亲身感受当年文物保存的环境。这种创新的展陈方式,得到了参观者的一致好评。

来自台湾的参观者李先生表示:“这个展览让我深刻体会到,两岸文化同根同源。通过这些文物和影像,我仿佛看到了先辈们在战火中守护文明火种的身影,这让我非常感动。”

当地政府相关负责人表示,将以此次特展为契机,进一步加强与台湾的文化交流合作,共同挖掘和传承中华优秀传统文化。

图为庄灵先生发言。

薪火相传南迁精神的当代启示

夕阳西下,旧州古镇渐渐笼罩在暮色中,而“旧州之眼”内的文化之光依然明亮。参观者络绎不绝,在展品前驻足沉思。

从抗战时期的国宝守护,到新时代的两岸文化对话,这场特展如同一座跨越时空的桥梁,连接着历史的厚重与未来的希望。当故宫文物的神韵与台湾摄影家的视角在黔中大地相遇,中华文化的光彩在这一刻格外璀璨夺目。

庄灵在活动最后说:“我今年已经八十多岁了,但还在用镜头记录着这片土地的变化。因为我知道,文化的传承需要一代又一代人的努力。看到今天这么多年轻人来参观展览,我深感欣慰。”

郑欣淼也表示,文物南迁的历史不仅仅是一段往事,更是一种精神的传承。“在那个艰难岁月里,先辈们用生命守护的不仅是文物,更是中华民族的文化自信。这种精神,在今天依然具有重要的现实意义。”

从华严洞的守护到“旧州之眼”的绽放,从战火纷飞到文化交融,八十年的时光在黔中大地上划出了一道美丽的弧线。这是一条文化的长河,奔流不息,连接着过去与未来,也连接着海峡两岸同胞共同的文化记忆与民族情感。

在这个秋意渐浓的季节,旧州古镇用她独特的方式告诉我们:文化的力量可以穿越时空,精神的火种永远不灭。正如一位参观者在留言簿上写下的:“历史不会忘记,我们也不会忘记。”(完)