贵州肖像·历史人物:清末民国贵州彝族杰出学者余若瑔

贵州肖像·历史人物:清末民国贵州彝族杰出学者余若瑔

余若瑔,清末民国贵州彝族杰出学者、诗人、法学家。名若泉,号达父(达甫)。同治九年(1870年),生于四川省古蔺县水潦乡。光绪六年(1880年),过继给其伯父、贵州毕节彝族土司余象仪为嗣,遂来到贵州省毕节县龙场驿大屯土司庄园,自此居家焉。其家族数代书香传承,其叔曾祖父余家驹,祖父余昭、祖母安履贞,叔祖父余珍,父亲余邃初皆为彝族知名人士和诗人,均有诗集传世。余达父后来带到日本留学的两个侄儿余祥辉、余祥焮,不仅成了同盟会员,而且成了职业革命家。余祥辉加入了中华革命党,追随孙中山,参加护国、护法,战功卓著。后因戎马倥偬,积劳成疾,在上海英年早逝。余祥焮曾任孙中山国民政府的军事委员会委员,始终坚持三民主义,后因眼疾始解甲归田。余祥焮子余宏谟,是余若瑔之余若瑔之侄孙,为贵州现当代著名民族学者,历史学家和诗人。

作为大屯土司庄园的少主人,余若瑔自幼开始读家塾,由进士葛子惠授业,学习旧学,涉猎经史、古诗文辞,“崇儒、抑道、尚法,事科举”。光绪二十七年(1901年),余若瑔参加贵州乡试不第,后连续六次乡试亦然,遂绝科举而转向新式教育。于光绪三十二年(1906年)春,领其子余祥桐,侄子余祥辉、余祥东渡日本求学,旨在“壮年负笈走沃京,法政钻研想治平”成为毕节最早到日本的留学生之一。他进入江户和佛法律大学,攻读法律,其本意在于营救当时受冤下狱的兄长余若煌。在日本,他与贵州最早的同盟会员平刚结识,成为好友,亦受到在日本的湖南革命志士刘道一影响(是年冬,刘道一领导萍浏醴起义,失败后在长沙被捕,英勇不屈而被杀害,是同盟会为革命流血牺牲的第一个会员),思想上倾向革命。次年(1907年)冬,余若瑔为舒毓熙所编《平时国际公法》写序,其序文中表述了追溯人类、国家、国际和国际法的起源等内容。宣统元年(1909年),余若瑔在东京与贵州张绎琴、吴慕姚等人以诗结交,还与中国旅日诗人、“思古吟社”的郁曼陀、刘揆一、森槐南,日本重要的汉诗社团“随鸥吟社”等诗词唱和。宣统二年(1910年),余若瑔学成回国,通过清廷秋天兴行的特科考试中举,成为法政科举人,但未获官职。因母丧,即返回家乡守孝。

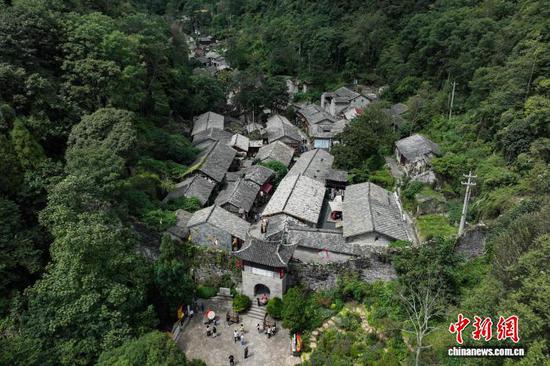

宣统三年(1911年)11月,贵州辛亥革命成功,宣布独立,脱离清廷统治。余若瑔人在毕节,却被选举为贵州立法院议员,还被选为临时副议长。他听此消息,就从毕节赶到贵阳。大汉贵州军政府成立后,余若瑔亦在枢密院任职,参加处理军政府内部事务。后贵州发生政变,政权落人军阀之手,余若瑔远遁上海,与彝族早期革命家安健创办《斯觉报》,抨击军阀统治,宣传民主。后赴北京开设律师寓所,任专职律师,又在法政学校兼任教员。时人称他“学究申韩,辩媲苏张”,“仗义执言职附权贵”。民国元年(1912年),他担任过国民会议代表、中华民国临时政府秘书等职。是年及以后,余若瑔的学术研究由法学转向儒学。民国6年(1917年)护国运动时期,他担任护法军政府大元帅秘书。又在周素园的举荐下,任贵州省法制院委员,并担任大理分院推事、刑庭长。10月,辞官归隐。民国7年(1928年),余若瑔返回大屯故居,过着“小筑园林当招隐,时携笔砚校残书”的生活,全身投入学术著述,诗词写作。

民国23年(1934年),贵州省主席王家烈聘请他为省政府顾问,遂率全家迁到贵阳,空暇仍然著书立说。是年,余若瑔在贵阳南通街寓所逝世,享年64岁,归葬毕节大屯故里杉木原,后迁葬黄金乡白泥塘高山之巅。平刚为余达父题写像赞:“早治经韵,穷研子史。词赋诗歌,乃其余事。邃雅堂集,传之后世。东渡扶桑,习新法制。直道彰闻,为代议士。法界任职,时赖有豸。惜不大用,溘然长逝。”周素园撰写《贵州大理分院推事余君墓表》,追叙其生平行止业绩,赞扬“高才硕学如达父,使得志遇时,已焜耀显赫于天下,固无藉于余文,即今穷愁没世,而精神意趣,一一寄托于其诗若文。达父之力犹足以致乎不朽”。时人称其为“法律名家,文学泰斗”。

余若瑔学问深湛,“读书万卷,用宏取精,工书善文,昔擅诗名”“深谙政法,尤擅诗文”。著述有《邃雅堂诗集》14卷、《罂石精舍文集》4卷、《蠖龛拾尘录》2卷、《通雍余氏宗谱》1卷和未刊稿《且兰考》1卷、《且兰野史》4卷等,均已刊行。其《邃雅堂诗集》1989年由贵州人民出版社重新刊印出版。

余若瑔以诗言志,以诗论人,他在光绪二十二年(1896年)前后的创作10首五古《咏怀》,表达了他的早期思考和追求,以及是非爱憎。其《咏怀》诗追溯了自孔子后的历代名人,有赞美,有称赞,有评价,有对比,有羡慕,有怜悯,有非议,有讥讽。如其一:“尼山叹道非,没为万世模。邹邑讥传食,战国大丈夫。当其生存日,众喙交诋诬。遥遥千载下,大道塞寰区。”以赞孔子、孟子,对比至圣、亚圣身前的艰辛与身后的荣耀,来激励自己。如其三、其四诗中,评述了董仲舒(“学为汉儒宗,醇正兼精敷”)、贾谊(“文为西京冠,班马资先辟”)、扬雄(“惜哉扬子云,剧美瑕白璧”)、袁绍(“扰扰袁本初,徒自夸簪缨”)等历史名人。如其九,称颂陶渊明“高旷近无偶”,“生平畏折腰”“身是羲皇人,性爱山林叟。东篱种野菊,前门植高柳”。时人认为,余若瑔的诗,使读者“可以感知他对王夷甫(空谈误国)、王安石(刚愎自信)、赵尔丰(血腥镇压少数民族,滥杀无辜)、叶名琛(纸上谈兵,大言不惭)、袁世凯(称帝冒天下之大不韪)、张勋(复辟终成笑柄)的不满或愤慨,对尹珍、诸葛亮、谢安、马周、韩愈、白居易、范仲淹、韩琦、苏轼、王阳明等古代圣贤的由衷喜爱推重”。

余若瑔所作诗文,还处处表达他自己的思想和感受。如《致李岑秋先生书》:“瑔自束发受书,沃闻祖训庭训,颇厚望于读书明道,学古通今,卓然上企于古儒者之林。”是他愿意终身读书的心愿;《拟行路难》和《拟行路难补遗》中“君不见贾长沙,才高年少被迁逐。又不见冯敬通,雄文贞义老颠覆”则表达其怀才不遇的志向;《南征百韵次杜甫北征韵,增三十韵》中的“家国多艰虞,岂任终驽劣。意欲与世绝,废食遂咽噎。手携儿子辈,远游万里越。泛海求大药,或有生民术”诗句,暗时局混乱,百姓流离;《火车行》中所言“铁路焚轮九万里,呼吸瞬息同庭堂。浅陋矜喜迂士沸,蟪蛄朝菌终无长。果使辅轮不自坏,中国交轨仍非妨。倘以朽索驭六马,辇毂猝起皆殊方”则是对抱残守缺、阻挠社会进步者的指斥,振聋发聩。

余若瑔是贵州早期的法学理论家,他在为舒毓熙《平时国际公法》作序时,结合卢梭《社会契约论》(世界政治学经典之一,被誉为“1789年法国大革命的号角和福音书”)的观点,追溯人类、国家、国际和国际法的起源,慨叹“中国自秦统一以来”,“不知有国际法久矣”,“强则禽兽夷狄视外国,或卵翼而雏毂之;弱则割地迁都,甚者据而代之,而今日之外交著著失败又何足云,此皆由国人误视一国家为一世界,不知复有国际,则不特不知法,亦并忘其国矣”,希望国人能读舒毓熙的著作,“憬然悟,幡然改,将有投袂而起之日矣”。余达父在日本学的是法律,归国后想以法制救国,但事与愿违,不得不改法为儒。他在毕节,在贵州,是最早将“民权”“民主”“共和”“国际”“国际法”之类新词语带入贵州,写进诗文中的人,但他对法和法治精神的高度重视,却“遭遇了从清末到民国传统人治社会的强势狙击”,失望绝望之余,他的辞官理所当然。并在诗中表达,其《戊辰人日时园独酌》诗:“皋陶迈种德,谟训垂典编。岂知城旦书,不逮蹠蹻篇。荏苒五六棋,四民解倒悬。我无活国术,投效请归田。”乃是是其思想的真实写照。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)