屯堡文化的国际新叙事:从“被看见”到“被理解”

中新网贵州新闻10月3日电 题:屯堡文化的国际新叙事:从“被看见”到“被理解”

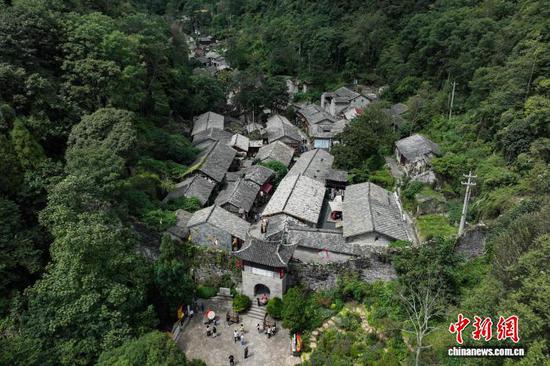

绣娘手中的丝线在阳光下泛着光泽,地戏面具上的彩绘鲜艳夺目,屯堡石屋在群山环抱中静立——这些看似零散的碎片,正在国际视野中拼出了一幅生动而立体的“贵州肖像”。

在2025多彩贵州·第十八届中国原生态国际摄影大展上,来自世界各地的摄影师和文化传播者相聚安顺旧州古镇,共同探寻这片土地更深层的文化脉络。

意大利出版商:在土布盘扣和地戏面具中“发现贵州”

图为意大利世界中国出版社社长胡兰波在2025多彩贵州·第十八届中国原生态国际摄影大展发言。

“不论是女人绣花的颜色,还有整个风景的颜色,贵州的颜色都给我留下了特别深的印象。”意大利世界中国出版社社长胡兰波回忆起2023年的那次贵州之行时,眼神中依然闪烁着兴奋的光芒。她当时随手拍摄的贵州风景,最终成为《世界中国》杂志的封面,让亚平宁半岛的读者第一次直观感受到贵州的绚丽多彩。

胡兰波社长与贵州的缘分始于一次采风活动。2019年,她参加“世界华文媒体贵州行”活动,在黔西南州册亨县,她被当地绣娘精湛的技艺深深吸引。“那不是一条普通的街道,整条街都有妇女们在制作传统服饰和手工艺品,”她回忆道,“我当即与一家制作盘扣的店铺互留了微信,希望能够合作开发文创产品。”

这一合作就是两年。胡兰波将贵州的土布与盘扣结合,设计成书套和文具用品,在意大利的书展和文化活动中展示销售。“意大利人特别喜欢这些手工制品,虽然我们不是专门的商店,但每次展出都备受青睐。”在她看来,这些小小的盘扣不仅是商品,更是连接中意文化的纽带。

今年参与第十八届中国原生态国际摄影大展,胡兰波有了新的发现——安顺地戏面具。“这些色彩鲜艳的面具令人过目难忘,“她兴奋地说,“这让我非常惊讶,因为在意大利的撒丁岛也有类似的面具文化。”她立即萌生了一个想法:要在都灵书展、罗马书展以及罗马的春节庙会上展示这些地戏面具。这些活动每次都会有几十万人参与。

“不同的国家,文化却在很多方面相通。这就是文化传播的突破口。”胡兰波计划先通过地戏面具吸引意大利人的注意,再逐步深入介绍屯堡文化的历史内涵。她已经与安顺当地相关部门探讨合作可能性,希望让这些面具成为屯堡文化“走出去”的使者。

意大利摄影师:用镜头打开屯堡“历史相册”

图为在“探秘屯堡 摄影采风”活动上意大利摄影师弗朗切斯科·托比亚发表感言。

正在捕捉旧州古镇晨光与雾霭的弗朗切斯科·托比亚,不停地调整相机参数。这位意大利摄影师对贵州屯堡文化有着独特的理解和深厚的热情。

在2025多彩贵州·第十八届中国原生态国际摄影大展“探秘屯堡 摄影采风”活动上,托比亚分享了他的深刻感受:“屯堡,是一本等待被重新打开的历史相册,六百年前的石堡、明代遗风的凤阳汉装、古老的地戏面具……这一切不仅是历史的化石,更是活着的文化。”

他对屯堡文化的关注,在其社交账号里早已可见端倪。他早先便拍摄分享过鲍家屯、天龙屯堡、云山屯、云峰本寨等屯堡村寨。在鲍家屯,他骑着自行车穿行在春日的油菜花田中,用镜头捕捉金色花海与古朴石屋的对话。在天龙屯堡,他拍下夕阳里走过巷子的屯堡嬢嬢,那些身着传统服饰的身影,“仿佛从历史中走来”。

托比亚特别钟情于云峰本寨,他在视频旁白中动情地说道:“美丽之地往往并非最负盛名,也往往最难寻觅。云峰本寨,这个村寨鲜为人知,但探索这些秘境并深究其文化,绝对值得付出心力。穿梭于这些巷弄之间,恍若时空穿越。”

他细致地观察着那些屯堡村寨的建筑细节:“寨中处处彰显着典型的屯堡建筑风格。那些瞭望塔曾用于侦察并阻击来犯之敌,尽管以防御为要,装饰艺术仍存其间,常见石雕木刻,比如头顶这些梁柱,镌刻着动物的纹样。”

托比亚与贵州的缘分可以追溯到2012年。那时,他第一次来到肇兴侗寨,“交通很不方便,需要辗转多种交通工具才能到达。”他回忆道。如今,高铁已经通到侗寨附近,“从贵阳出发,不到一小时就能抵达。”这种基础设施的巨变,改变了当地人的生活,也改变了他的创作方式。

“更多游客来到村里,村民们有了更好的生意和生计。”托比亚的镜头不仅记录风景,更记录人情。在他的照片中,有侗族老人演奏传统乐器的专注神情,有苗族少女穿着盛装的笑脸。

这些年来,托比亚在贵州结交了许多朋友。“在苗寨、侗寨,我都有了很多老朋友。”他说:“每次回来,就像回家一样。”这种深厚的情感联结,使他的作品超越了单纯的风景记录,呈现出更加立体、温暖的贵州形象。

作为第十七届大展的推荐官,托比亚认为国际摄影展的最大价值在于搭建交流平台。“当不同国家的人们能齐聚一堂,分享作品、共同协作,这感觉非常奇妙。”通过大展,他得以走进那些未曾涉足之地,发现贵州更多不为人知的美丽角落。

希腊摄影师:用十八年读懂中国最美省份

乔治·多帕斯,这位来自希腊的摄影师,静静地站在云峰屯堡的观景台上,凝视着远方的山峦与近处的石屋。这已经是他第八次来到贵州,但他说“来多少次都觉得不够,贵州每次都会带给他新的惊喜。”

2005年,多帕斯第一次来中国旅行。多样的自然风光和热情的人们让他爱上了这里。此后,他选择定居中国,从事旅行摄影,十多年间,他走遍了中国近30个省级行政区。而他最喜欢的地方,便是贵州。

“此地之美,一是天生的山水,二是深厚的人文,它们相依相生。”多帕斯分析道,“这些屯堡村寨坐落在起伏和缓的山峦之间,建筑由致密的石头垒成,自然与人文这两种元素之间的对比,构成了一场视觉盛宴。”这位有着十八年中国生活经历的希腊摄影师,带着独特的跨文化视角,善于从表象中发现深层的美学规律。

多帕斯特别关注季节变化带来的不同美感。“每个季节都带来不同的色彩与风貌,”他说,“春天的新绿、夏天的苍翠、秋天的金黄、冬日的素雅,每个季节都在贵州这片土地上留下独特的印记。”在他的镜头下,同一处景观在不同时节呈现出截然不同的韵味。

图为希腊摄影师乔治·多帕斯接受采访中。

多帕斯的作品在国际上广受好评,正是因为这种将自然美学与人文关怀相结合的独特视角。他镜头下的贵州,既有磅礴大气的山水画卷,也有细腻温情的生活场景,向世界展示了一个立体、真实、生动的贵州形象。

摄影大展:国际视野下贵州与世界的对话

天色渐晚,旧州古镇在暮色中更显宁静。胡兰波收拾起准备带回意大利的地戏面具,托比亚翻看着一天拍摄的成果,多帕斯仍在品味着屯堡的黄昏。他们因这场大展而相聚,与贵州文化产生了深刻的连接。

通过大展这个平台,让胡兰波有了关于屯堡文化文创产品的新灵感,让托比亚的镜头记录下贵州发展的真实足迹,也让多帕斯挖掘出贵州深层的文化美学。这个平台不仅汇集了影像,更汇聚了理解。

“真正的文化传播,不是单向的输出,而是在对话中找到共鸣。”胡兰波道出了大展蕴含的深意。地戏面具与撒丁岛面具在大展中遥相呼应,盘扣工艺与意大利设计巧妙融合,大展让贵州文化与世界文化实现着深层次的对话。

正如托比亚所说,大展让他“能与他人分享我的作品,并有机会探访新的地方”。这种持续的探索与分享,正是大展生命力的体现。通过这个平台,那些石墙的纹理、地戏的神韵、屯堡嬢嬢手中的丝线,正汇聚成一股温暖而持久的力量,悄然改变着世界对贵州的认知。

在国际传播的新语境下,大展让贵州不再只是地图上的一个省份,而是成为了一个充满生命力的文化符号。通过这个一年一度的盛会,贵州文化正在世界舞台上书写属于自己的崭新篇章——既有深厚的历史底蕴,又充满现代的创新活力,最终在国际视野中实现从“被看见”到“被理解”的跃升。(完)