《归乡·屯堡高台》:王华祥与六百年故乡的镜中对话

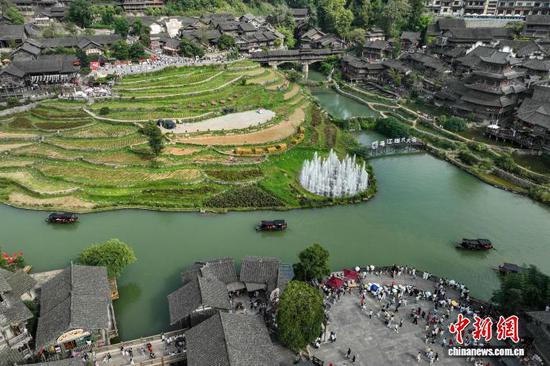

在安顺旧州古镇西街广场,一个镜面几何体伫立于石墙木雕之间,镜面中六百年的历史光影与川流不息的游人身影交错重叠,它用现代艺术语言与古老屯堡展开了对话,让过去与现在相遇于此。

这个高3米、长6米、宽3米的大型装置,名为《归乡·屯堡高台》,由中央美术学院教授王华祥牵头指导。它是2025多彩贵州•第十八届中国原生态国际摄影大展献给旧州古镇的一件珍贵“礼物”。

“艺术不应高悬于展墙,而应回归生养我们的大地。”王华祥说。这位从贵州走出去的艺术家,始终将故乡的文化基因视为创作的根本源泉。

和“归乡·屯堡高台”一起出现在古镇的,是布满街头巷尾的照片——本届大展的展品。这届大展的展场不同于传统的室内展馆,而是将整个古镇大街小巷作为了一个“大展场”。

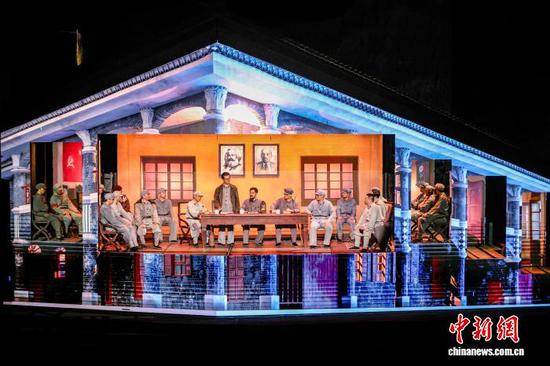

图为“归乡·屯堡高台”装置。瞿宏伦 摄

几何镜面映照出六百载屯堡魂

《归乡·屯堡高台》的创作灵感源自王华祥对故乡文化的长期观察。装置由多个不锈钢几何体组合而成,既象征贵州的多民族共生,也隐喻山地的层叠起伏。

走近这件作品,你会发现它的魔力。光洁的不锈钢表面,如同一面面巨大的镜子,将周围的石墙木雕、远山绿树,以及每一位观者的身影,全都清晰地“收纳”其中。这种巧妙的构思,打破了传统艺术观赏的距离感,让观者成为艺术创作的一部分。

“当你站在它面前,你会在里面看到自己,也看到你背后的屯堡古宅和远方群山。”王华祥说。站在装置之前,他标志性的长袍和黑礼帽也同样被映照在作品之中,与故乡的景致融为一体。“这让作品不再仅仅是一个被观赏的对象,而成了一个可以对话的伙伴,在这个作品前说话、拍照、思考的时候,你已经融入了艺术,成为创造的一部分。”

“大地艺术让所有人都成为艺术的参与者和创造者。”王华祥的这句话道出了他的艺术理念。在古镇街上经营小店多年的刘师傅对此感触颇深:“最近不少游客在我的店门前驻足,最初我还不明所以,后来才发现他们是在拍摄镜面中反射的老街景象。连我们日常生活的场景,都成了艺术的一部分。”

从《贵州人》到“归乡人”的血脉牵绊

对王华祥而言,这次创作是一次迟到的“归乡礼”。

近四十年前,正是凭借一套名为《贵州人》的版画,当时还是年轻学子的他摘下了中国美术界的最高荣誉——全国美展金奖。“贵州对我的影响,是血液里的,”他动情地回忆,“22岁离开家乡之前,我的世界全是它的影子;即便在中央美院求学的四年,笔下的主题也从未离开过贵州。”

图为中央美术学院教授王华祥与“归乡·屯堡高台”装置。

这份乡愁,化作了他几乎每年都要回到屯堡“走一走,待一待”的习惯。每年回屯堡走走,已成为王华祥的一种精神仪式。他熟悉这里的每一块石头,痴迷于这里保存完好的面具、地戏和服饰。对王华祥而言,贵州不仅是一个地理概念,更是艺术创作的精神原乡。

正是这种深植于血脉的牵绊,让他接到本届摄影大展的邀请时,感到的不仅是荣幸,更是一种使命的召唤。在这次创作中,他不仅带来了艺术作品,更带来了对如何将独特传统文化融入当代艺术创作的深刻思考。这种长期的关注与沉淀,使他的作品超越了简单的形式创新,达到了文化与情感的双重深度。

在屯堡打造“大地艺术的中国样本”

本届原生态国际摄影大展选择在旧州古镇举办,本身就是一个意味深长的决定。当那些记录着屯堡居民生活、山川风物的摄影作品,从美术馆的“白盒子空间”转移到古镇真实的街巷,它们便与这片土地产生了奇妙的化学反应——用王华祥的话说,“它们之间一点都没有隔阂,一点没有违和的感觉。”

而这件《归乡·屯堡高台》的介入,则是这场“化学反应”的催化剂。它将大展的理念从二维的“记录”,推向了三维的“激活”与“生长”。大展组委会的这次“破圈”实验,旨在探索原生态影像与当代艺术装置融合的新路径,让静态的文化遗产,在当代艺术的语境中焕发新的生命力。

在王华祥的蓝图中,这件作品的意义远不止于一次展览的展品。他有一个更宏大的愿景:把旧州和屯堡打造成“大地艺术的中国样板”。

图为中央美术学院教授王华祥接受采访中。

“艺术其实是可以转化为生产力的,这就是艺术助力乡村发展的一个方式。”他清晰地指出。在他看来,贵州保存完好的传统文化,从民居到服装、戏剧、面具,都是一个无比丰厚的宝库。大地艺术,正是将这份厚重遗产转化为当代文化资本,并带动乡村发展的有效形式。

“北有万里长城,南有千里屯堡。”王华祥希望通过大地艺术这一国际通行的艺术形式,让屯堡文化在当代语境中焕发新的生命力。在他看来,屯堡古镇本身就是一件珍贵的大地艺术作品——六百年的文化遗存是这片土地上最伟大的创造。

作为永久性文化地标的《归乡·屯堡高台》的落成,正是这个愿景的坚实第一步。它不仅是本届摄影大展最亮眼的现代艺术元素,也为旧州古镇留下了一个可持续的、能够不断与人对话的文化符号。它让每个来访者都能在镜中与历史相遇,在互动中感知到:“北有万里长城,南有千里屯堡”,这并非一句空洞的口号,而是一段活在当下的史诗。

夕阳西下,镜面不锈钢反射着金色的余晖,将古镇、远山和络绎不绝的游客尽数揽入怀中。王华祥站在一旁,望着这片生他养他的土地。对他而言,这不是一次创作的结束,而是一个新的开始。“我相信这个地方会给我提供源源不断的资源和滋养,”他说,“我会常来。”

这一次,这位游子不仅自己归来,更用一件会呼吸的艺术作品,永远地安顿在了故乡的怀抱里。