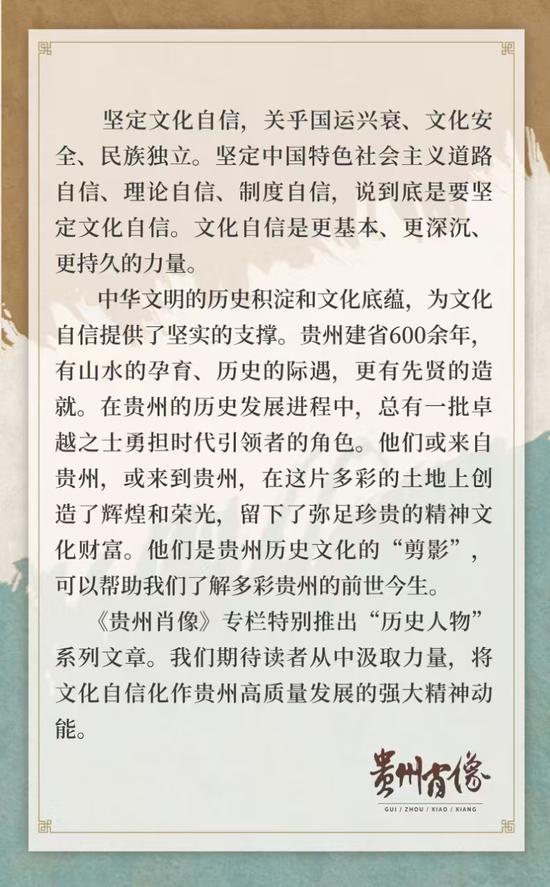

贵州肖像·历史人物:民国时期著名学者、诗人王蔬农

贵州肖像·历史人物:民国时期著名学者、诗人王蔬农

王蔬农,民国时期著名学者、诗人、方志学家。名仲彝,字书农,又字蔬农,晚年号瘿叟,以字行,生于清同治三年(1864 年),贵州贵筑县(今贵阳市)人。原籍浙江绍兴,后迁山西太原。入黔始祖王德辉,举人出身,清乾隆年间游宦贵州,遂定居贵阳。王蔬农为王氏迁黔第七代,以书香传世,在他这一辈中,兄弟众多,其中以王蔬农及其弟王延直、王宗彝、王佩芬同为贵阳文教、文史学界之翘楚,均为贵阳近现代著名文化人士。

王延直,原名怀彝,字穆若,号仲肃,又号剑秋,生于同治十一年(1872年),在兄弟中排行第二,少年时就读私塾,后入县学为秀才。光绪二十九年(1903年),参加恩科乡试,与弟和叔同榜中举,传为佳话。光绪三十一年(1905年),入选贵州派往日本官费生赴日留学。回国后任贵州榕江县知事、黔西县知事。民国16年(1927年),任贵州省府秘书长。曾编写一本通俗易懂的论理学著作,定名为《普通应用论理学》,是国内早期伦理学家,著有《穆若庼诗钟选》行世。

王宗彝,字和叔,生于同治十三年(1875年),在兄弟中排行第三。光绪二十九年 (1903年) 中举。光绪三十三年(1907年),考入贵州省城初级师范学堂,学习数理化知识,并奠定终身从事教育的意志。历任贵阳官立模范高等小学堂、省立女子师范学校校长,以教授数理化和动植物学为主,编写有《实验工艺学》《发行工艺品制造法》《科学纲要》《文法》《小学国文读本》《中国历史》《初级中学历史》《东洋历史》《外国史表纲》《作文要诀》《无机化学讲义》《有机化学讲义》《化学重要元素表》等多种教材,著有《读史琐言》《崇实斋文稿》和《崇实斋读书笔记》《史评》(后两种未刊行),论说多有独到见解。

王佩芬,号梦淹,生于光绪十二年(1886年),在弟兄中排行第九。光绪三十年 (1904年),考取贵阳府秀才,又在贵州大学堂就读英文。次年,考取贵州公派留日官费生。民国建立后回国,从事教育事业,在省立政法专门学校教授日文达15年之久;后在贵阳模范中学、南明中学、省立女子师范学校教授英文、博物、国文20余年。民国10年(1921年),被聘为模范中学校长。民国18年(1929年),创办贵阳县立中学并任校长7年。民国27年(1937年),任大厦大学中国文学系教授,抗战结束后转到贵州大学中文系任教。民国36年(1947年),转任贵阳师范学院教授,兼教务主任。民国38年(1949 年),兼任贵阳程万中学校长。新中国成立后,任教于贵阳师范学院中文系。王佩芬学识渊博,对中国文化研究有成,尤长于汉语音韵、训诂文字及古今汉语语法,还对贵州苗语和汉语进行过比较研究,并懂得日、英、俄文,对矿物学、生物学等自然科学门类也有研究。治学严谨,锲而不舍,50余岁学习古典诗词,60余岁学习俄文,70余岁开始文字改革。撰著有《贵州省汉语语音的研究》《识字法》《贵州方言考》《说文解字部首疏证》《先秦名理探》《和文猎要》《英语构造及分析图式》等,翻译日本寺尾新博士《增殖生物学》,有诗词数百首。好收藏,遗嘱将全部藏书捐赠贵阳师范学院(今贵州师范大学)中文系,现这批捐赠书全部收藏在贵州师范大学图书馆。

王蔬农幼年就读私塾,少年入学宫,勤奋好学,才华横溢,知名乡里,但屡次参加乡试不第。光绪二十三年(1897年),应乡试又落第,遂绝意科考,改做地方军政官员幕僚,办理公文文书等。光绪二十六年(1900年),在云南沾益县,以诗受知于云南布政使李经羲,任布政司署 (俗称藩司) 总文案。光绪三十二年(1906年),任云南路南州知州,两年后因倡办新学得罪地方乡绅而罢官。光绪三十四年(1908年),王蔬农入云南边防统领万子雅马白关戍幕。10月,应学友吉林省度支使陈仲瑜之约,往任其度支使署科长,也曾参与对俄、日外交、商务交涉。不久,以知府衔保用。宣统三年(1911 年),王蔬农回到贵州。民国2年(1913年),贵阳陈矩创办国学讲习所,受聘讲学。次年,赴新城(今兴仁) 任厘金局长,后改任新城县丞。民国 5 年 (1916 年),兴仁设县,升任县知事。王蔬农任兴仁县知事期间,重视地方教育,筹建文庙酃星门,提倡栽桑养蚕,开办蚕桑讲习所,招生50名。他还应地方人士邀请,卸任后编纂成《兴仁县志》稿(此书在民国22年(1933年) 出版)。民国9年(1920年)3月后,王蔬农回到贵阳,受聘为续修通志局分纂。民国11年(1922年),卢焘任贵州省长,聘王蔬农为机要秘书。民国13年(1924年),卢焘以贵州路政总办名义到广西倡修黔桂铁路,王蔬农时任秘书长,亦随同前往。修路议罢,遂经上海、苏州、汉口、重庆返回贵阳。民国16年(1927年),被周西成聘为一等参议、省府顾问。次年,周西成开办贵州大学,任周恭寿为校长,聘王蔬农为文科讲师。民国19年(1930年),转任省立女子师范学校、省立贵阳高中国文教师。王蔬农著述不多,仅有《从一堂经学》《磨龙石圭角斋诗文集》《柳瘿庵文集》,且前两种已遗失。

民国25年(1936年)9月18日,王蔬农心脏病猝发逝世,享年73岁。民国9年(1920年),贵阳文史、方志学界名宿任可澄、杨覃生等倡修《贵州通志》,并成立续修通志局,邀请贵阳知名士绅参与。是年3月后,王蔬农从兴仁回到贵阳,受任可澄聘请,任续修通志局分纂,主持《人物志》等专志的编撰,后便一直在通志局,参与其他编纂事务。民国24年(1935年),贵州政局动荡,变化不一,通志局工作停顿。是时任可澄因事留滞苏州未归,王蔬农遂向贵州省民政厅通报情况,要求政府继续支持志书的编纂,并提出一些新的意见。贵州省府会议通过,将通志局改为贵州省文献征辑馆,除继续通志编纂外,还对贵州的古旧文献进行收集整理。命任可澄改任馆长,王蔬农改任副馆长代理馆务,负责文献征辑馆日常工作及编纂事务。次年,王蔬农在文献征辑馆逝世。

王蔬农除政务及编纂地方志外,以诗文名世。其诗学杜甫,文尊韩愈,兼治经学。他的诗以反映所处时代风云为主,用诗记录了甲午战争、辛亥革命、“九・一八事变” 及他在云南边防等地发生的史实大事,情趣激扬,爱国热情溢于言表,“至老不忘天下事,寄怀抒语是诗歌”,在清末民初贵州诗人中实不多见。其诗作屡遭损失,一失于辛亥年的吉林大火,二失于杭州、湖州兵变,三失于广西恩施遇盗,几乎散失遗尽,仅存其自题《柳瘿庵丛录》一书中所收录的诗作(1995年贵阳市志编委会编辑出版的《贵阳五家诗钞》中收有王蔬农遗诗)。民国18年(1929年),王蔬农与居住贵阳的贵州诗坛名宿耆旧严寅亮、刘藻芬、桂百铸、马汝骅、杨恩元、聂树楷、柴晓莲、吴绪华、李映雪、彭文治、段家榕等,发起成立 “郄社”,以诗会友,聚会唱酬,是贵阳较早的诗社和文学团体。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)