贵州岑巩:白色海浪之下 冬闲田里育“金”

中新网贵州新闻11月4日电(何小雨 李昌焯)深秋时节,农事渐歇。然而,在贵州省岑巩县水尾镇大树林村至马家寨的广袤坝区里,却是一番热火朝天的忙碌景象。原本在水稻收割后进入“休眠”的田地,如今被成片整齐的白色棚架悄然唤醒,孕育着冬季增收的新希望。

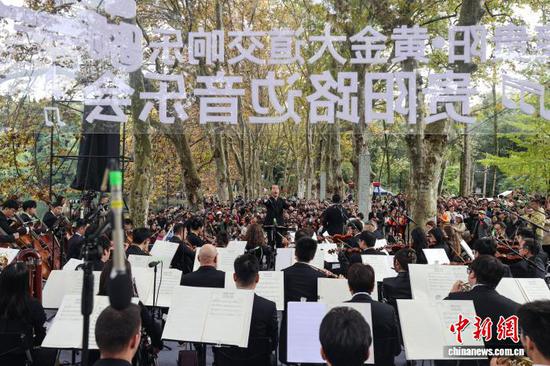

放眼望去,已完成土地消毒、翻耕的田块已被数百个白色菌棚覆盖。工人们正穿梭其间,有序开展下种前的各项准备工作,为娇贵的羊肚菌营造最佳生长环境。

“目前棚架搭设已基本完成,接下来将进行覆膜、杀虫和微耕,确保土地更加疏松细腻,为11月中旬下种和菌丝生长打好基础。”岑巩县水尾镇大树林村党支部书记杨树介绍。

产业的科学布局离不开前期的精准研判。水尾镇在发展羊肚菌产业前,开展了充分的市场调研和实地考察。该坝区土壤呈弱酸性,pH值稳定在6.9左右,加之冬季湿润、昼夜温差适宜的气候条件,非常契合羊肚菌的生长需求。依托这一得天独厚的自然禀赋,水尾镇引进了天柱县长军菌业有限公司,大力发展“稻菌”轮作模式,有效盘活冬闲田资源。

“我们引进长军菌业在大树林村种植羊肚菌391.9亩,公司还在水尾镇设立了专用烘烤房,实行统一收购,为大户发展产业提供了有力保障,增强了他们的种植信心。”杨树补充道。

作为驻水尾镇的负责人及种植大户,邓拯军一人便承包了90余亩羊肚菌。“这里水土气候非常适宜羊肚菌生长,我们采取统一技术、统一标准的管理方式,从菌种到采收全程把控,力争实现高产稳产。”他介绍。

为确保产业效益,该坝区推行“公司一体化运营”模式,从菌种供应、田间管理到采收烘烤,全部实行标准化、集约化生产。同时,通过土地流转和基地务工,羊肚菌产业不仅激活了闲置资源,也为周边村民提供了“租金+薪金”的双重收入。

“基地长期需要人手,我在这里干活每天能挣100块钱,既照顾了家,也补贴了家用。”正在搭棚的务工群众邱元堂笑着说。

“与传统秋冬种相比,羊肚菌产业用工周期更长、需求更大,能有效带动群众实现长期稳定务工,为他们带来实实在在的收益。”杨树说。

昔日冬闲田,今朝致富棚。据了解,首批羊肚菌预计将于12月底上市,销往全国各地并出口海外。按照目前鲜货市场价每斤50元以上、亩产600至800斤估算,这片银装素裹的坝区,正悄然孕育着乡村振兴的“金色”希望。(完)