贵州威宁:高原民族团结花持续绽放

近年来,贵州省威宁彝族回族苗族自治县以铸牢中华民族共同体意识为主线,在文化传承、生活交融、制度保障、产业协同、示范带建设、1+8试点中深耕细作,其中“五马润疆”“乌江源头示范美”等模式推出,民族团结之花在乌蒙高原持续绽放,“红石榴”结出了共同繁荣的累累硕果。

历史根脉“共融”时代欢歌

文化是民族团结的精神纽带,威宁始终珍视多元文化瑰宝,让传统与现代在交融中焕发活力。

国家级非遗“撮泰吉”作为彝族“戏剧活化石”,曾是单一民族的文化符号,如今通过校园传承、文旅展演,成为各族群众共享的艺术盛宴。

传承人跨民族授课交流,让古老技艺在互鉴中延续生命力。

2019年入选省级非遗的米乐砂陶,在各族工匠的协作下突破技艺瓶颈,从家庭手作发展为产业化项目,既守护了匠心又带动了共同增收。

中水镇的四筒鼓舞、刺绣等非遗瑰宝,在民族文化展示馆同台亮相,构成了多元一体的文化图景。

红色记忆更凝聚起跨越民族的精神共鸣。洛泽河红军桥的斑驳桥板、灼乐多红色文化基地的文物展品、游击团旧址的历史遗迹,无声诉说着长征路上各族群众支援红军的鱼水深情。

威宁自治县以“红色实景课堂”“重走长征路”等活动激活历史记忆,红色教育基地年均接待各族群众数十万人次,让“生死与共”的革命情谊成为铸牢共同体意识的生动教材。

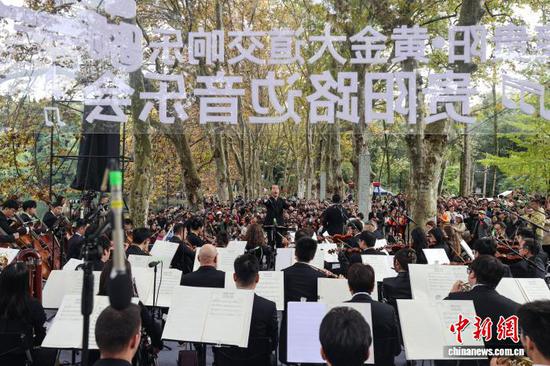

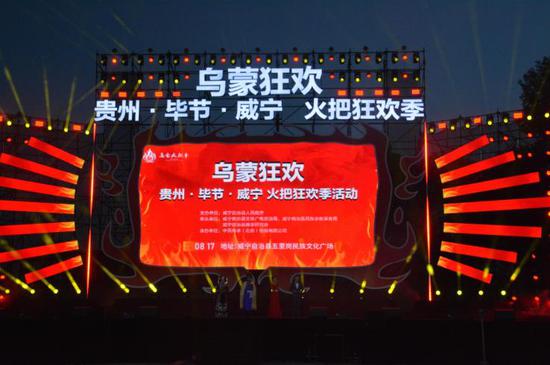

节庆与文体活动则让文化交融充满烟火气。从传统的火把节、花山节到升级后的全民盛会,各族群众在欢歌笑语中拉近距离。

每年盛夏,民族团结广场上花山如海,板底、灼甫草场上火把如龙,乌撒体育馆内“民族团结杯”篮球赛激战正酣,系列活动吸引超数十万人次参与。

2025年1月,威宁“火把节”成功入选省级非物质文化遗产代表性项目名录,让这一跨民族共庆的节日有了更坚实的传承保障。

社区互嵌“共享”家园之美

威宁自治县以“共居、共学、共事、共乐”为目标,推动各民族在日常生活中深度交融。

在城镇社区与乡村村寨,“民族团结示范社区”“跨民族联建村寨”星罗棋布,各族群众毗邻而居,共同修建饮水工程、整治人居环境、联合经营产业,将“邻里互助”升华为“发展同行”。

草海生态保护区内,不同民族村民组成巡护队,共同守护湿地与候鸟,在“共护母亲河”的行动中深化生态共识与情感联结。

易地搬迁安置点是交融互嵌的鲜活样板。

近年来,威宁自治县以“四鸣模式”“五融”强“五力”“六带示范”“七个样板县”等创新举措,打造“4567”工作方法,帮助数十万各族群众融入新生活,从陌生到熟悉,从互助到相依,相关经验成为全省互嵌式发展的标杆。

针对各族群众的实际需求,多民族联络队常态化走访,用“双语手册”解答医保报销、子女入学等疑问,“民族团结驿站”提供暖心服务,让异乡人变“自家人”。

校园则是培育团结种子的沃土。威宁自治县突破“混班混宿”的基础模式,在文化馆与校园开设“民族文化大课堂”,各族孩子同习刺绣、共唱民歌,共同编排民族团结情景剧,用多民族技艺创作手工作品。

在这里,“民族标签”被淡化,“同学身份”被强化,数十万学生在朝夕相处中根植“中华民族一家亲”的理念,让团结之花在成长中绽放。

机制构建“共建”常态长效

作为贵州铸牢中华民族共同体意识示范试点县,威宁自治县构建起“全方位、常态化、制度化”的工作体系,为民族团结提供坚实支撑。政策精准发力,实施“互嵌式发展计划”改善居住环境,人力资源服务产业园每年带动数十万人务工,优先推荐各族群众在同一产业链就业,实现“一起打工、一起致富”。

在教育、医疗等民生领域,通过资源均等化配置、各族学生“混班混宿”等举措,让公平与融合贯穿民生保障全过程。

思想引领实现全域覆盖。干部教育将民族工作理论纳入必修课与考核内容,确保政策执行不走偏;社会教育依托“网端专栏+LED屏+社区宣讲”立体网络,用短视频、微故事讲述各族群众的团结事迹。

近几年,威宁增强各族群众对“五个认同”理念认同,常态化开展的民族团结宣传月活动。

通过文艺汇演、知识竞赛、志愿服务等形式,让“民族团结”从理念转化为办实事的自觉行动。

服务网络不断织密升级,线上搭建民族文化数字平台,让外出务工的威宁人能实时参与家乡文化活动,找到情感归属;线下依托交通枢纽与村寨阵地,构建覆盖全县80%以上村寨的服务网络。

从政策解读到矛盾调解,从文化传承到民生帮扶,全方位服务让共同体意识在细微处自然生长。

利益联结“共获”共同富裕

威宁自治县始终坚信,民族团结的大厦需要共同富裕的物质基础来支撑。

依托“南方马铃薯之乡”“冷凉蔬菜之乡”等特色品牌,威宁推动各族群众在种植、加工、销售环节分工协作,形成“一户带多户、多族共发展”的产业格局。

亚洲最大风电场等绿色能源项目落地后,优先吸纳多民族劳动力就业,让各族群众在产业发展中共享红利,实现了从贫困县到繁荣发展的逆袭。

“文化+体育+旅游”的融合模式更让民族团结与经济发展同频共振。

威宁串联草海、板底民族村寨、红色基地等资源,打造特色文旅线路,“观赛+草海探秘+村寨体验”的套餐文旅“示范带”备受青睐。

在火把节等活动的集市上,威宁苹果、洋芋、苦荞制品、民族刺绣等特产琳琅满目,线上线下购销两旺,节庆经济让各族群众实实在在尝到了团结的甜头。

从革命年代的生死与共,到建设时期的守望相助,再到新时代的共同奋进,威宁的民族团结之花历经岁月浇灌,愈发绚烂。

乌蒙高原的风,吹过洛泽河畔的红军桥,也吹过各族群众共同经营的产业项目。

乌江源头的水,滋养着古老的非遗技艺,也滋养着“中华民族一家亲”的情感,最后延伸到“铸牢”美的乌江源头示范带。

威宁的实践证明,民族团结之花的绚烂,从来不是“偶然的绽放”,而是文化根脉的“深度滋养”、生活实践的“紧密交融”、制度保障的“坚实支撑”。

在这里,各民族如同石榴籽般紧紧相拥,不是“口号式的比喻”,而是“生死与共、命运与共”的真实写照。

当民族团结宣传月的欢声笑语融入日常,当“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的理念刻进高原的每一寸土地,威宁自治县正以“精神根系深扎民族团结的“土壤”,鲜活的时代活力正绽放着各民族的“石榴花”繁花。(郭翰 陈雪琴)