贵州肖像·历史人物:贵州中医药界泰斗王聘贤

贵州肖像·历史人物:贵州中医药界泰斗王聘贤

王聘贤(1897—1965),名国士,字聘贤。贵州兴义人,少时随父迁居贵阳。贵州中医药界的泰斗。

1980年,明万历十九年(1591)内府写彩绘稿本《补遗雷公炮制便览》十四卷,呈现在国家中医科学院古文献专家们的面前。它的出现令学界为之震惊,因为它是国内现存古代彩绘本草中最为完整的稀世孤本。在此之前,世人公认的两部最权威的本草分别是《本草品汇精要》和 《本草纲目 》,而《补遗雷公炮制便览》在很多方面比这两本书更加全面详尽,在药物炮制方面更是集大成者。《补遗雷公炮制便览》被送到故宫博物院修复,古籍专家们一致认定它是明代 宫廷藏书,被鉴定为国宝级古籍。

提起这本书,不得不让我们对一个人肃然起敬,他就是该书的捐献者王聘贤。清光绪二十三年(1897)王聘贤出生于贵州兴义,少年时,就读于兴义高等小学堂(笔山书院)。毕业后, 他随父亲王华裔迁居贵阳,1911年毕业于贵阳南明中学。1917年,王聘贤赴日留学,初入早稻田大学;后入东京明治大学攻读政治经济学,获学士学位;再入九州医科大学攻读西医,获得医学博士学位。王聘贤留学日本,本来是学西医的,却因为一场缠绕他一年多的疾病经历,让他改学中医。在九州医科大学医学部学习期间,王聘贤突然患了肠胃溃疡,经西医治疗无效后,王聘贤改求日本 “汉方医学” (中医传入日本后的名称 )名医木村先生,肠胃溃疡竟然得以治愈。王聘贤深感中医的神奇, 于是立下志愿,决定专攻中医,师从木村先生。

回国后,王聘贤没有立即返黔,而是在浙江、天津等地,师从近代中国名医张锡纯、何廉臣、张山雷等,悉心研究中医典籍并跟随行医。后来,他又辗转湘、鄂、川、桂各省实地采集和鉴识中药。每到一地,他都会虚心向当地中医名医求教,从而医术大进。1930年,王聘贤回家乡贵州行医,开始了他几十年悬壶济世的生涯。

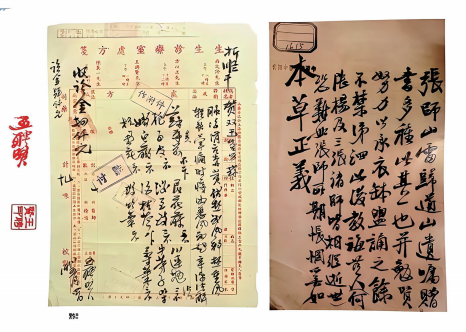

王聘贤手迹

作为贵州一代名医,王聘贤以孙思递《大医精诚》中提到的 “精和诚” 来 严格要求自己,做个良医是他一生的追求。王聘贤回到贵阳后,在贵阳大十字黑羊井的一家“生生药房” 担任坐堂医生兼任药房总顾问。生生药房的老板名叫度俊生,也是一名医者,且与王聘贤是多年至交。当年王聘贤年纪虽不大,但因医术精湛,名声极响,每天到生生药房的求医者络绎不绝, 生生药房门庭若市。他每天14时至16时诊治病患,且只看三十个号牌,号牌总是早早就卖完。病患对王聘贤放弃现成的钱不赚甚为不解。对此,王聘贤说:“治病如绣花,要细要精,方有疗效,只对钱负责,三两分钟便打发病人,非良医所为。”坐诊行医中,他严格遵循传统中医美德,因病施治,从不为了索取高额医药费过度用药。病人上门就诊,无论贫穷富贵,他都一视同仁。遇到家贫的寡妇孤儿,他还经常免收诊金,甚至资助药费。王聘贤说:“医术之优劣,在实地经验,不在弋获虚名,医生之天职是保社会健康,不是谋一人之私利。”王聘贤还严格遵守药物检验制度,每个医方中每味药,都必须由有经验的药剂师逐一核对后,方可发药。他十分重视药材的采购、炮制等,并整理了常用药物四百余种,将各种药物的性质、功效及用法分别印在包装纸上,指导病人正确服药。生生药房因此而生意兴隆,与同济堂并驾齐驱。

王氏师出名门,学有根基,医术高明,用药考究。行医数十年,颇负盛名,对失声、梅核气、吐血、咯血、便血、鹤膝风、水肿、休息痢、慢惊风、崩漏、痛经、闭经等症尤为精到。 他结合医疗实践,注意寻求医方,每有所得,即用蝇头小楷录在特制的红格本上,每页皆印有 “聘贤医抄” 字样,积四十年,得医方近百万字,凡十八册。在治病过程中,他深感 “千方易得,一效难求”,必须讲求药物质量,分辨其真伪、良莠、陈鲜,谨慎用药,每次开处方,必加 “药物未经检验,拟方备用” 字样。他还重视中医理论研究,对古籍考证、药物鉴别、舌诊研究尤有功力,对伤寒六经实质有独到见解,主张“不笃古遵经”“不崇玄说”,并撰写《伤寒论考评》 《神农本草经研究录》《解本草纲目拾遗》《金匮蜘蛛商榷》 《舌苔之研究》 《儿科实验录》 。王聘贤在采集全国地道药材及地方草药标本 900多种的基础上,还编辑出版了《贵州民间药物》《贵州药用植物目录》《贵 阳中医秘验方》《农村常用病中医简便疗法》等书。

医者仁心,王聘贤对贵州中医药的重大贡献远不止于此。他深明大义,胸怀大局,1939年2月4日,日机轰炸贵阳,炸毁了大十字的德昌祥店铺“南药号”后,王聘贤将自己研制的 “男用补天素” (今杜仲补天素丸 )和“妇科再造丸” 药方赠予德昌祥。 两种药物药效奇佳, 一投入市场即声誉鹊起,成为德昌祥的镇厂之宝。 此举不仅让德昌祥得以起死回生,更缓解了市场的药品急需,药品 还远销十九个省市。特别是妇科再造丸,它是王聘贤精研四大名方(乌鸡白凤丸、道遥丸、四物合剂 、六味地黄丸 ),取精华,去不足,创制而成的秘方,肝肾心脾同调,气血阴阳俱补,温养了几代妇女,也是抗战时期名媛淑女的闺中之宝。 解放后,他在主持贵州中医研究所工作期间, 建立了贵州最早的中草药标本室和中医药文献室, 对贵州中医药的发展起到了重要作用。

王聘贤一生嗜书如命,最大的爱好就是买书,特别是医书。他要是见到一本好书,会不惜代价将其买下来,《补遗雷公炮制便览》便是其中的一例。王聘贤在一次外出行医中,听说有人要出手一套明朝时期的《补遗雷公炮制便览》,博学博闻的王聘贤翻阅了《补遗雷公炮制便览》,深知此书是国家珍贵的医药典籍,不能再让其外流,于是不惜重金赎回此书。在贵州省中医研究所创建时,他将一生收藏的历代医学书籍、文献数千部,以及全部二十四史和大量的考据、参考书籍无偿赠送,供中医工作者使用,其中包括《补遗雷公炮制便览》。

王聘贤德高望重,解放后,贵州省人民政府聘请他担任贵州省中医研究所所长和贵州省卫生厅副厅长等职,他还当选为贵州省和贵阳市中医协会负责人。1965年3月5日,王聘贤在贵阳病故,终年68岁。1986 年,王聘贤子孙将其珍藏多年的华伦著 《中藏经》和李时珍著《七经八脉》等一千三百余册珍贵医学文献资料,捐赠给了贵州省中医研究所。(资料整理自《贵阳历史文化丛书-贵士名贤》)