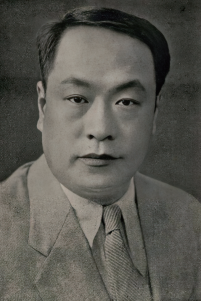

贵州肖像·历史人物:中国一代文化名人谢六逸

贵州肖像·历史人物:中国一代文化名人谢六逸

谢六逸(1898—1945),原名谢光,字麓逸,后改六逸。贵筑县(今贵阳) 人。近代文学家、新闻学家、教育家。

1945年8月8日,在庆祝抗战胜利的鞭炮声即将响起的前夕,我国著名文学家、编辑家、新闻学家、 教育家谢六逸教授去世,社会各界在贵阳师范学院举行公祭。噩耗传出,中国文坛为之 “同声一哭”,使人有 “车过腹痛”之感。 茅盾在《悼六逸》 中写道:“听到谢六逸兄逝世的消息,有好久总觉得心里空空洞洞,说是悲哀吧,也不尽是悲哀;说愤怒呢,也不一定是愤怒——是一种不大可以名状的难受味儿。”叶圣陶作诗一首悼念六逸先生:“交流百辈春江畔, 玉树堂前推谢公。谈说从容抽妙绪,教人宛觉坐春风。战中朋好各西迁,公返柯乡我入川。 一遇黔灵憔悴甚,最伤此别判人天。 ”

清光绪二十四年(1898),谢六逸出生于贵阳的一户殷实人家,青少年时代就读于贵阳达德学校、贵阳模范中学,1917年以优异成绩取得公费留学日本的资格,在东京早稻田大学攻读政治经济学。他为日本及欧洲文学所吸引,走上新文学的道路。他读了日本作家长与善郎的《生活之花》,深有所感,发表了《我为什么创作》的文章,1919年发表 《文艺思潮漫谈——浪漫主义同自然 主义的比较》,接着又发表《文学上的象征主义是什么?》。

1921年,周作人、郑振铎、沈雁冰等发起组织中国第一个文学团体“文学研究会”,谢六逸便是第一批会员。谢六逸回国后,在上海商务印书馆做社外编辑。“埋头做事,不说苦,不叹穷,不言劳” 。经文学研究会决议,由他负责编辑 会刊物《文学旬刊》(后改为《文学周刊》)此刊成为新文学的一个重要阵地。谢六逸甘愿做一个 “盗火” 的普罗米修斯,把外国文学引入中国,翻译和介绍了普希金、托尔斯泰、雪莱、歌德、巴尔扎克、狄更斯等人的作品。

1923年, 他出版了《西洋小说史》这部有影响力的著作,从此蜚声文坛。他对日本文学的研究尤为精到, 翻译了日本古典文学作品《古事记》 《万叶集》及诸多日本 作家的诗歌、小说、散文和文论,编辑了《志贺直斋集》 《日本近代小品集》《日 本故事集》 , 著有《日本文学史》《 日本文学》, 被誉为 “研究日本文学的权威”,与周树人、周作人、夏丐尊不分伯仲。

谢六逸擅长随笔,常对人说:“我喜欢用随笔的形式写我自己的感想或介绍国外的著作。随笔与其他的杂文都具有特殊的效能,常常能兴奋阅者的精神。”他又说:“过去的笔记或随笔之类的文字,往往是从‘闲空’里产生的。不过,我自己所写的小品与随笔,恰好和他们相反, 几乎全是‘迫切’ 时候的叹息。”他写了许多这样的文章,后来收入了 《水沫集》和《茶话集》,还有《文坛逸话》 《夹板斋随笔》 《夏夜漫笔》等,情理并茂,娓娓动人。

他把那颗慈祥善良的心,时时奉献给小读者,写了不少儿童文学作品,如《稻 草人》《母亲》《清明节》《红叶》《鹦鹉》,还翻译了《俄德西冒险记》《伊 利亚特》《海外传说集》《罗马故事集》等有趣的书。他有感于当时的儿童文学 “并不曾把真正的文学、真正的滋养品给儿童”,主张“共同研究真的儿童文学,多读几本世界有名的儿童作家的作品”“使儿童心灵高贵纯化”。他写了很多有趣的故事,以温暖、丰富、启迪孩子们的心灵。

谢六逸是中国新闻学教育的开创者。1926年,他受聘为复旦大学教授后即开设新闻学讲座。 建立于1929年的复旦大学新闻系与北大新闻系并称中国 的新闻教育之始,复旦大学新闻系第一任系主任就是谢六逸。他拟定了 《复旦大学新闻系简章》,主张“新闻即史”,最痛恨 “记事则枯燥无味,词章则迎合下流心理”,希望能培养出一批有德、有才、有识的新闻工作者。当时正值《新生》《永生》遭到禁绝, 亟须另创一个有广泛读者的进步报刊,于是有组织天才之称的胡愈之便把这位沉着、持重的 “贵州督军” (谢六逸有一外号叫 “贵州督军” )请了出来,以“无奇不有”四字方针创办了《国民周刊》。在上海滩花花绿绿的世界里,他主编的 《立报 ·言林》 可谓是出淤泥而不染,他在 《开场白》中写道: “本报的标语,有一句‘五分钟能知天下事‘………报纸面积小, 小中可以见大。 文章不怕短,短中可以见长。 篇幅虽然紧缩,品质却已增高,这就是我们的希望。这块草地,从今天起开放,凡对人生社会,百般问题,喜欢开口的人,都请到这里来谈天。 “谢六逸有过两次重大选择。按说,以他 的功底和成就,在日本研究日本文学是再好不过的了,但他毅然回国,希望把新文学奉 献给自己的祖国。 日本入侵中国后,一些与 日本有深交的人被拉拢过去,如周佛海、周作人之类,而谢六逸却毫不犹豫地走上抗日救亡的道路,倡议组织文艺界抗敌协会,并在贵阳组织分会,号召文艺界 “将自己经久磨炼的笔锋,刺穿敌人的净狞面貌”,以鼓舞人心,颂扬抗日战士的英勇。

1938年,谢六逸回到了阔别多年的故乡。他曾在大夏大学任文学院院长、文史研究室主任和社会部主任,在贵阳师范学院任中文系主任,还兼任国民党《中央日报》 (贵阳版)研究室主任,又被聘为贵阳文通书局编辑所副所长并兼《文讯》主编。 抗战时期,他为贵州的文化教育事业呕心沥血,忙碌得 “几乎连吃 饭后的悠闲都被剥夺了”。“而立之年” 即成名的谢六逸,未到 “知天命” 之年便告别人世,享年46岁。他死时家中一贫如洗,棺木是华问渠送的, 葬在八角岩下基督教的公墓里,墓碑上写着 “谢公六逸之墓” 。郭沫若得知谢六逸死于 “贫病交加”“心力交痒” 之后写道: “然而中国人民是厚道的, 将来总有报答他们的一天。 ” 1999年, 贵阳市将谢六逸墓列为市级文物保护单位。 2005年, 谢六逸被列入贵阳十大名人。(资料整理自《贵州二百历史名人传》)