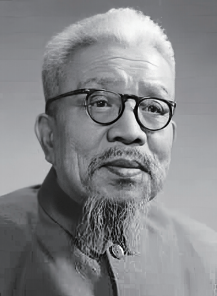

贵州肖像·历史人物:成就卓著的数学教育家刘熏宇

贵州肖像·历史人物:成就卓著的数学教育家刘熏宇

刘熏宇(1896—1967),贵筑县(今贵阳)人。贵阳市第一中学首任校长,对我国教材建设作出杰出贡献的人物。

刘熏宇青少年时在贵阳读中学,毕业后考入北京高等师范学校(北京师范大学前身)数理系,1919年毕业。他先后在河南省立第一师范学校、湖南常德 第二师范学校、上海大学附中、 上海立达学校任教。1928年,其留学法国,在巴黎大学研究数学。1930年回国,刘熏宇在上海暨南大学、大夏大学、同济大学等校兼课。

全面抗战初期,刘熏宇在西南联大数学系任教,受贵州省教育厅厅长张志韩之邀,他毅然辞去教授职务,回贵阳任省立高中校长,与著名学者李青崖、谢六逸、慧先艾、高阳发起组织了 “每周文艺社”,以《贵州晨报》为宣传阵地发表以抗日为内容的文艺作品。1950年,省立高中与省立贵阳中学、私立中山中学、国立师院附中、伯群中学等校合并为贵阳一中,刘熏宇为第一任校长。他在省立高中倡导和培植的优良学风和校风,成为贵阳一中优良传统的重要组成部分,并代代相传。

1939年2月4日,贵阳遭到日机轰炸,一些学校解散,一些学校则濒于崩溃边缘,省立高中迁到修文在战乱中,学校教学经费匮乏,教师数量锐减。

即使刘熏宇身为校长,也得兼上数门课程。由于经费缺乏,办学困难,刘薰宇日夜操劳, 想尽办法维持学校的运转,坚持办学。经他和赵伯愚、刘方岳、寒先艾、李假元、杨文山等学界知名教师的共同努力,在极其艰苦的条件下,刘熏宇将省立高中办得卓有成效,省内各地学子慕名投考和转学者不断。刘熏宇在省立高中,对学校的管理和学生的要求都十分严格。他提倡教学相长,讲究学问,教师讲必所长,学生问必有所据,提倡独立思考,有疑必问,反对团固吞枣和盲从,要有“吾爱吾师, 吾更爱真理”的民主学风。在抗战期间如此艰苦的条件下坚持办学, 省立高中声名大振。

抗战胜利后,刘熏宇带领全校迁回贵阳两江口,而学校原址已为贵州省训团所占。刘熏宇多次交涉,该团拒绝迁址,学校只得暂借其他学校教室和甲秀楼附近的翠微阁、观音寺房屋上课。 经过不断争取,1946年终于将校址要回,省立高中才恢复正常的教学秩序。

20世纪30年代,刘熏宇在开明书店出版的《开明数学》《开明英语》(与林语堂合编)、 《开明活页文选》等,既是开明书店的畅销书,又是当时风行全国的中学课本,被众多学校采用。他所著《解析几何》一书,是他有感于国内学校在讲授这门课程时大都采用英文本的情况, 为了改变这种状况,他编写了这本书。在编写过程中,他既考虑到了英美学生与我国学生程度的不同,又着眼于我国中学教育的学术状况,使这本书成为当时高中学生重要的辅导读物。

他与夏丐尊等合著的《文章作法》,也是当时广为流行的中学生课外辅助读物。

1951年,刘熏宇调任国家出版总署任编辑,次年出任人民教育出版社副总编辑,曾负责主持全国中小学数学教材的编制工作。他的主要著作有《文章作法》《初中代数》《数学园地》 《数学趣味》《因数与因式》《实用微积分》《代数整式》《正负数的四则运算》《因式分解》 《分式和比例》《开平方》 等普及性数学课外读物,深受师生和数学爱好者的欢迎。

刘熏宇是成就卓著的教育工作者,也是一位著名的数学家和学者。他的巧妙之处在于用生动有趣的语言,将一个个抽象的数学概念和难题转化为了有趣的故事和生活场景。比如,通过一个小小的购物场景,就能让孩子们轻松理解 加减法的运算;借助一场精彩的运动会比赛,巧妙地阐述了速度、时间和距离 的关系。这种寓教于乐的方式,让孩子们在不知不觉中就掌握了数学知识,还能激发他们的思考和创造力。他是我国“趣味数学”的首创者,所著《马先生谈数学》 《数学趣味》《数学园地》等书,在国内享有盛名。

即使是有高深数理学养的著名学者对刘熏宇的教学方法也是赞赏有加,如诺贝尔物理学奖获得者杨振宁,在1983年和香港中学生的谈话时说:“有一 位刘熏宇先生,他是位数学家,写过许多通俗易懂和极其有趣的数学方面的文章。我记得,我读了他写的关于一个智力测验的文章, 才知道排列和奇偶排列这些极为重要的数学概念。”从这段话中我们可以看出,杨振宁教授在读书时就接触过刘熏宇的数学教育文章,甚至从中还受到了很大的启发。著名数学家、中国科学技术大学校长谷超豪说:“对我影响最大的,是刘熏宇的《数学园地》,它介绍的微积分和集合论的初步思想,把我带入了一个全新的世界。”

作为闻名全国的数学教育家,刘熏宇的一生为贵州、为国家的教育鞠躬尽痒。1967年,刘熏宇在北京病逝,享年71岁。(资料整理自《贵阳历史文化丛书-贵士名贤》)