贵州肖像·历史人物:苏州园林的守护者谢孝思

贵州肖像·历史人物:苏州园林的守护者谢孝思

谢孝思(1905一2008),字仲谋。贵筑县(今贵阳)人。书画家,苏州园林修复的先行者。

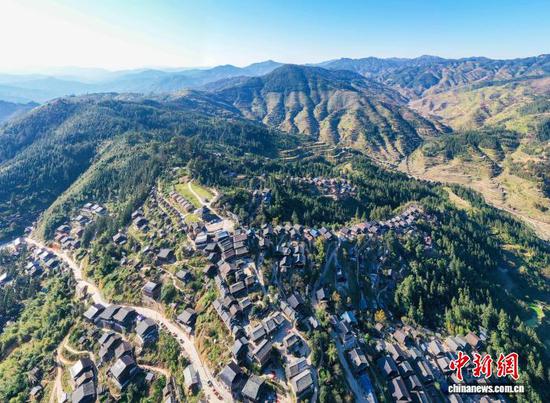

清光绪三十一年(1905),谢孝思生于贵阳城南太子坡(今石岭街)“谢家花园”自幼受到书香熏陶,喜诗词、书画。他在正谊小学、达德中学就读时,书画得贾仲民、马啸澄先生指点, 黄齐生先生亲为其指引人生道路,他的人格道德、立身行事受黄齐生先生影响至深。1928年,他考入南京中央大学艺术系,成为现代著名大画家吕凤子先生的高足。1933年,他毕业回贵阳,在达德中学、贵阳高中、贵阳师范学院任教。1935一1938年,他出任达德学校校长,继承和发扬 “达德精神”。抗日战争爆发后,谢孝思任“贵阳抗日救国会”总干事,当时宣传抗日的沙驼话剧社、筑光音乐会都设在达德。

1938年,黄齐生先生从延安考察归来,宣扬中国共产党的抗日救国思想,受到当局仇视,黄齐生和谢孝思师生二人被迫出走云南。不久,吕凤子主持的国立艺术专科学校从江苏南京迁到四川璧山,自办正则艺术专科学校,召谢孝思前往协助办学,并聘黄齐生为文史教授,二人又将 “达德精神”带到正则艺专。1942年,谢孝思与刘叔华结为夫妇,二人志同道合,诗画共进。他后面到国立社会教育学院任教,1946年随校迁往苏州,在社会教育学院任教务委员、苏南文化教育学院教授,从此定居苏州。

谢孝思学识渊博,长于诗词、书画。他的画将诗情画意熔为一炉,形神兼备,构图新颖,造型优美,意境深远,继承传统又有创新,尤擅工笔,所画《卢雁》 《秋艳图》《柏园森森》《黄山松》及 “梅花十万张” 颇受称赞。他书法功底深厚,以篆为主,间以隶、行,字体苍劲古朴,新奇别致。在苏州这个文化厚重、文士如云的地方,谢孝思 以其道德文章、书画艺术,赢得了苏州文化界的赞誉与尊重。1949年,他被选为苏州市政协副主席,前后连任八届,长达三十八年。其间,他兼任苏州市文教局局长、文化局局长、园林修整委员会主任、文物保管委员会主任、文联主席、江苏省美协副主席及民主促进会苏州市委副主委,改革开放后又任苏州市人大常委会副主任、全国政协委员、民进中央委员及苏州市委主任委员等职。

谢孝思在苏州生活了半个多世纪,对苏州园林的修复作出了重大贡献。他认为“名园须长留天地间”,1951年遂向政府提出恢复苏州园林的计划,并任园林修整委员会主任。他经过认真察访、精心研究,按照“整旧如旧”的原则,修复了留园、拙政园、网师园、环秀山庄“四大名园”,以后又修复狮子林等三十多处园林。寒山寺是苏州古刹,在唐代极负盛名,张继《枫桥夜泊》诗云:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”清代贵阳人陈夔龙任江苏巡抚时曾重修寒山寺,几十年后又是贵阳人谢孝思重修寒山寺,留下“人物风流两贵阳”的佳话。1997年,留园等“四大名园”被 列入《世界文化遗产名录》 ,2004年,苏州又有五处园林被列为世界文化遗产。谢孝思主编的 《苏州园林品赏录》精辟地概括了苏州园林的特点,向世界宣称它是“中国历史文化中的一件瑰宝”,是“富有文化历史和诗情画意的综合艺术”。2004 年,在谢孝思先生百年华诞之际,《姑苏晚报》连续三天推出了《世纪老人与千年古城的对话》,饱含深情地介绍了谢孝思先生的一生,浓墨重彩地介绍了谢孝思对苏州园林修复做出的努力和贡献,文章指出:“为了保护这座古城,无数人付出了心血和汗水,而最不能忘记的古城守护者,就是谢孝思先生。”

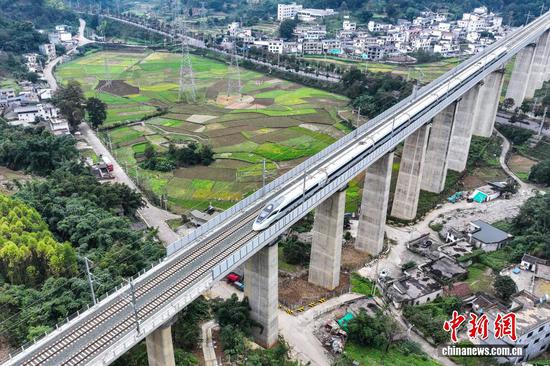

谢孝思与刘叔华虽然长期寓居苏州,而乡恋之情弥深。谢孝思在《槿花楼诗文集》中写道: “定居苏州五十余年,而乡音未尝一日改变,乡思未尝一日 去怀。”忆昔日往事,他写了 《我的家庭和幼年》 《进步的达德学校史略》 《黄齐生先生和他的教育思想》。刘叔华的 《故乡行》诗云:“垂垂入老境,依依 恋故园。远去八千里,别来四十年。言归今偿愿,欢心何可宣。”近二十年来,两位老人多次还乡,并将书画作品数十幅捐赠故乡,在达德学校旧址设“谢孝思刘叔华先生书画陈列馆”。他们晚年拟回贵阳居住,然心愿未了而刘叔华仙逝。谢老回苏州后,于2008年病故,享年103岁,骨灰一半撒在太湖,另一半撒在贵阳黔灵湖。(资料整理自《贵阳历史文化丛书-贵士名贤》)