《画里乡田》让乡土艺术“活”起来

画从墙上来,舞向田埂去

——《画里乡田》让乡土艺术“活”起来

李 鸿

当一幅幅色彩浓烈的水城农民画从墙面“跃”上舞台,静态的民间艺术便化作流动的视觉诗篇,以歌舞为笔、以匠心为墨,绘就出贵州乡村振兴的鲜活图景。

灯光渐亮,梯田在光影中铺展,芦笙舞步呼应着画中粗犷线条,民族唱腔与现代配乐交织共鸣——民族舞蹈作品《画里乡田》,正以沉浸式表达构建起一方浸润乡土气息的艺术空间。

2025年,这部源自六盘水市水城区的作品,先摘得贵州省“群星奖”舞蹈类桂冠,更从全国1996个演出单位报送的5039件作品中脱颖而出,斩获第二十届群星奖,成为该届贵州省唯一获奖作品。这份荣誉背后,是民间艺术的创造性转化,是在地文化的深度活化,更是新时代乡村精神的生动传扬。

从墙面到舞台:农民画的二次生命

《画里乡田》的成功,首先在于她实现了民间艺术的创造性转化。作品以水城农民画为创作灵感,将这一独具特色的民间艺术形式从静态的二维平面带入了动态的三维空间。

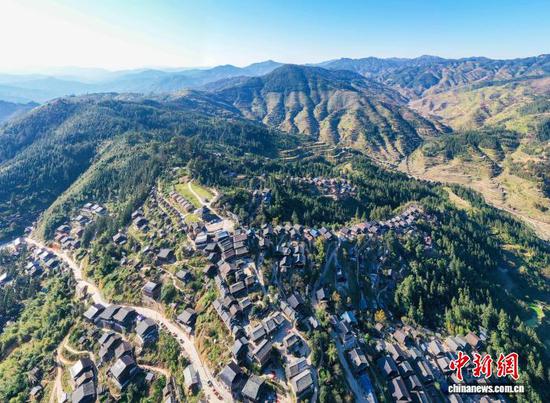

水城农民画根植于当地少数民族的刺绣、蜡染、剪纸等传统技艺,融合民族风情与现代绘画语言,形成夸张变形、色彩浓烈、充满乡土气息的独特风格。乡亲们“拿起锄头是农人,拿起画笔是艺术家”,他们秉持“想什么就画什么,怎样好看怎样画”的自由创作理念。在水城,农民画创作群体始终保持着旺盛的生命力。化乐镇72岁的苗族老人王庆珍,将50年刺绣技艺融入画笔,指尖捻起的不仅是颜料,更是苗家世代相传的生活智慧。“晒秋时玉米串挂在屋檐下,蜡染布晾在竹竿上,风一吹就晃悠悠的,像在跳舞哩!”她笔下的《苗家晒秋》以靛蓝与明黄撞色,玉米颗粒饱满如珍珠,蜡染纹样灵动似流云,这幅作品成为《画里乡田》晒秋舞段的核心灵感来源,舞蹈中演员挥动手帕晾晒的动作,正是对画中场景的传神复刻。陡箐镇31岁的青年画者李刚,放弃了城市装修设计师的工作返乡创作,“城里的霓虹在亮,也比不过老家梯田的晨光”,他的《梯田春播》以俯瞰视角勾勒出农机与耕者交织的画面,田埂如银带缠绕山间,拖拉机的轰鸣声仿佛穿透画纸,这幅作品被编入舞蹈开篇的光影投影中,让现代乡村的生机扑面而来。截至目前,水城区已有农民画创作者300余人,其中少数民族占比超60%,形成了“老带新、师传徒”的创作梯队,不少作品还走出国门,在法国、日本等国的民间艺术展中亮相,让世界看见中国乡土艺术的魅力。

“我们将农民画中的静态造型,转化为有韵律的舞蹈语汇,服装配色亦完全参照画作的高饱和撞色美学。”编导陈婕的匠心,在灯光、投影与多媒体技术的加持下得以极致呈现——斑斓色彩在时空中流转,古老芦笙调在剧场内回响,让观众沉浸式感受民间艺术的时代魅力。这种艺术形式早已不是“土味”的代名词。它兴起于20世纪80年代,1988年水城获“中国现代民间绘画画乡”称号,甚至赢得“东方毕加索”美誉。

在地为根:真实、活化与精神力量

扎根于生活、传承于文化、奋斗于时代,优秀群众文艺作品的生命力,始终根植于在地为根。作品俯身捕捉乡村日常,簸箕、扫帚等生活道具被搬上舞台,春耕、晒秋、赶场等场景在舞步中重现,让观众在熟悉的生活场景中触摸乡村振兴的脉搏。这种“从生活中来”的创作理念,赋予作品天然的群众基础与情感共鸣,但它不止于浅层摹写,更深入挖掘普通人的精神世界——通过展现农村青年以勤劳奔赴幸福的奋斗历程,传递出不屈于命运、积极向上的时代精神,恰是乡村振兴背景下最宝贵的精神财富。这种“从生活中来”的创作理念,让舞蹈既有烟火气,更有精神力,它不是在简单“跳画”,而是在“跳生活”——用身体语言传递对土地的热爱、对民族的记忆、对新时代乡村蓬勃生机的诠释。

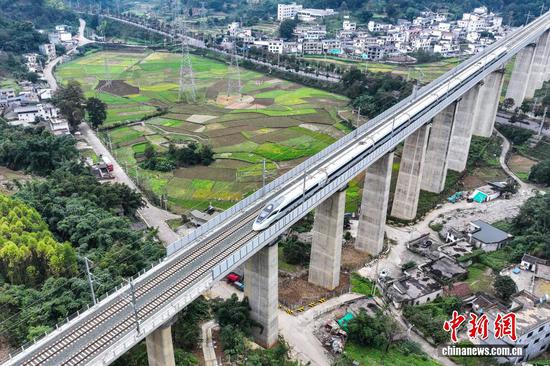

文化赋能产业:一场舞蹈的溢出效应

《画里乡田》的背后,是水城农民画系统性产业开发的缩影。截至目前,水城农民画已完成版权登记3280项、专利18项、商标21项,版权直接收益达103.7万元。衍生开发覆盖动画短片、主题餐厅、文创产品等多个领域,“夜郎风”品牌更涉足农民画主题民宿、数字藏品等新业态。2024年,相关产业总收入达413万元。舞剧的出现,进一步拓展了“非遗+演艺+旅游”的融合路径,它兼具视觉震撼与文化内涵,既可整体展演,也可拆分演出,成为美育教育的生动教材。而这一切,离不开制度保障的坚实支撑——贵州构建的省、市、区三级联动政策体系,为农民画的创作扶持、版权保护与产业开发筑牢了根基,让文化资源转化为发展优势。

以艺术为桥,让乡土之美走向世界

一笔绘乡愁,一舞敬生活

《画里乡田》不是单一的个例,而是新时代群众文艺蓬勃发展的生动缩影。群星奖“从群众中来,到群众中去”的理念,在这部作品中得到完美诠释,以现实生活为土壤,以创新表达为羽翼,最终以直抵人心的艺术形式回归群众。作品将民间艺术与现代科技相融,将生活场景与时代主题相连,既坚守民族文化立场,又展现创新表达活力,生动呈现了六盘水市乡村振兴的实践成果。它不仅是一场舞蹈盛宴,更是文化自信的鲜活表达、乡村振兴的艺术叙事、非遗传承的成功样本,见证着贵州在新时代新征程上,以文化赋能乡村、以艺术谱写高质量发展新篇的坚定步伐。“选择水城农民画作为题材,是被它骨子里的烟火气打动,画里的一草一木、一耕一收,都是农民对生活最直白的热爱。”《画里乡田》编导的话语,道出了作品的创作初心。如今,这些农民画不再只是墙上的装饰,更“跳”上了舞台、“活”在了产业中、“火”在了乡村振兴的一线。

当画中人与台下人目光交汇,我们看到的,是中国乡土艺术永不落幕的生命力,是中华文脉在守正创新中绽放的时代芳华,更是文化自信扎根乡土、生生不息的生动写照。