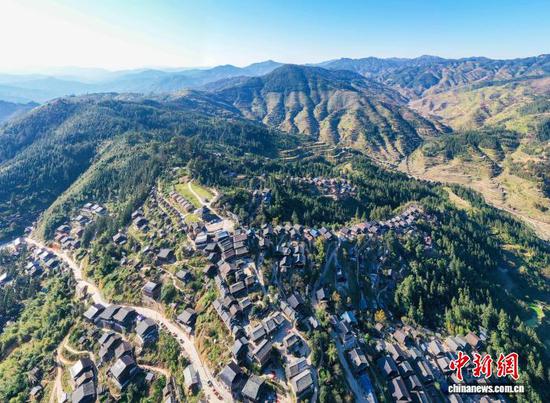

贵州松桃:“稻耳轮作”绘就乡村振兴画卷

中新网贵州新闻11月24日电(石乔清 梁玉菊) 冬日暖阳照耀下,贵州省松桃苗族自治县普觉镇的冬季田野并不沉寂。时下,走进该镇木耳种植基地,只见菌棒整齐成排,黑亮的木耳从细小孔洞中簇簇“探头”,在阳光下泛着润泽光泽。60余名村民在菌棒间来回穿梭,采摘、搬运、晾晒,动作利落,一派冬忙景象。

贵州省松桃苗族自治县普觉镇木耳种植基地一片繁忙景象。

“离家近、时间灵活,一天能挣一百多块,还能照顾老人孩子。”一名村民放下满桶木耳,脸上满是踏实的笑意。

贵州省松桃苗族自治县普觉镇木耳种植基地一片繁忙景象。

很难想象,如今这片生机涌动的土地,几年前还是普通稻田。普觉镇通过“稻耳轮作”让农田“闲不住”、土地“提效能”,昔日的常规稻田逐步成为“生态粮仓+增收车间”,勾勒出一幅别样的冬日丰收图。

松桃普觉“稻耳”种植基地,村民们穿梭菌棒间采收木耳。

普觉镇地处松桃农业腹地,气候湿润、土地肥沃,传统水稻种植面积可观。但如何让稻田“闲季不闲”,为群众带来更多收益,一直是当地党委政府探索的方向。

“我们镇自然条件好,土地资源丰富,关键是如何把结构调优、特色做强。”普觉镇相关负责人介绍,经过多轮调研论证,镇里将目光锁定在木耳这一生长周期短、市场需求稳定的“短平快”产业上,与传统水稻形成互补。

稻谷收割后,稻田中便能立即铺设菌棒进入木耳生产期;春暖之际,木耳采收结束,废旧菌棒则被粉碎还田,成为优质有机肥,再投入水稻生产。黑木耳与白大米接续种植,因此被当地群众形象称为“黑白轮作”。

松桃普觉“稻耳”种植基地,村民们穿梭菌棒间采收木耳。

“一水两用、一田双收”的生态循环模式,让土地从“季产”变“年产”,粮食与经济作物并行不悖,既提高产出率,也改善土壤结构,实现生态、经济双赢。

方向明确,产业落地更考验“怎么做”。普觉镇以党建为引领,探索“党组织+公司+基地+农户”种植模式:党组织负责政策协调、动员组织、产业规划;企业或合作社提供菌棒、技术指导和产品包销,农户不用担心“不会种、卖不掉”;基地建设标准化生产示范点,提高种植规范度;农户通过土地流转、入股、务工等方式融入产业链,确保增收渠道更多元。

同时,镇里推广“企业原料+基地生产+订单采购”的运营形式,从原料供应到销售渠道全链条相扣,实现“产前无忧、产中规范、产后不愁卖”。

按照规划,到2025年普觉镇将建设70余亩“稻耳轮作”种植基地,投放木耳菌棒50余万棒,平均每亩7000棒。目前已有10户种植户率先参与,示范带动效应逐渐显现。

小小的木耳,让普觉镇的乡村振兴道路越走越实。据悉,当地木耳产业可直接带动普觉、大元、真旗屯、西门坎、真武堡5个村200余人实现就近就业,人均年增收从数千元到万元不等。

随着产业链不断延伸,木耳种植、采收、晾晒、加工、运输等多个环节持续释放就业机会,让更多群众共享产业红利,也为巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴注入稳定动力。

如今的普觉镇,稻田里依旧飘着“稻花香里说丰年”的乡味,而菌棒阵列间的忙碌身影,则勾勒出现代农业的崭新画卷。传统农业与特色产业在此交汇,土地被激活、资源被放大、群众得实惠。“稻+耳”轮作,正在把乡村振兴的愿景,变成脚下真实的共富之路。(完)