贵州岑巩:小药材撬动大民生

冬日暖阳漫洒山野,贵州省黔东南州岑巩县天马镇细山村老路沟太子参种植基地里,泛黄土地被翻垦成规整垄线。村民们俯身田间,在技术员的指导下,为播好种的地块施肥、覆土,娴熟动作伴着劳作节奏,在冬日里勾勒出来年丰收的底色。

“垄面要像‘瓦背’般中间隆起,两侧沟渠要挖深,排水才顺畅!”田间地头,技术员石如平正手把手教学。

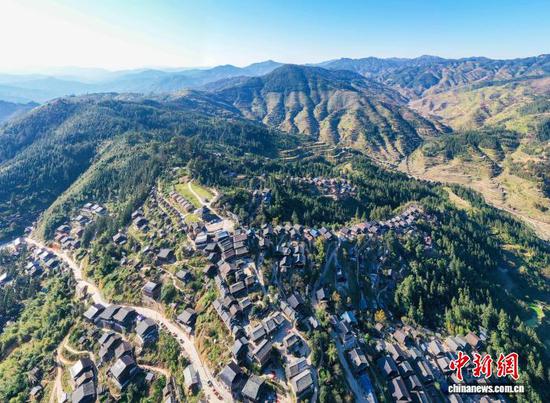

岑巩县天马镇细山村太子参种植基地。吴祥华 摄

这位来自黄平县的“土专家”,和太子参打了二十多年交道,种销门道熟、实操经验足,成了当地给太子参产业赋能的“定心石“。他介绍,太子参“娇气”怕涝,积水极易导致烂种,因此整垄排水是保苗壮苗的关键。

此外,整个生长期严禁使用除草剂,要通过人工与物理方式控草抑旺,后期还要紧盯病虫害防治。后续他还将扎根基地,在育苗、管护、采收全环节蹲点指导,为产业提质增效保驾护航。基地预计亩产鲜参超500公斤、亩产值6000元左右,产品将直供黄平、施秉等地的成熟市场,让种植户吃下增收“定心丸”。

产业的活力,离不开“新农人”的带动。依托天马镇地势开阔、土地连片的资源优势,今年,杜麻村村民夏洪珍联合4名合伙人抱团发展,在细山、杜麻、雷公田、白岩坪4个村流转了130亩土地种植太子参。目前,细山老路沟的50亩已完成种植,进入施肥覆土的收尾阶段,其他地块的种植也在有序推进。

岑巩县天马镇细山村太子参种植基地。吴祥华 摄

“土地连片好管护,有技术员全程指导有保障,还能带动乡亲家门口增收。”望着初具规模的基地,夏洪珍眼中满是期待。她的创业不仅盘活闲置土地,规模化、规范化种植还催生出不少灵活岗位,让村里闲散劳动力变身“产业工人”,实现土地增值、村民增收双向共赢。

60岁的白长兵,便是这批“产业工人”里的一员。他正熟练地用锄头为太子参覆土,动作一丝不苟。

“年纪大了,去外地打工不现实。现在好了,走出家门就能上班!”他算了一笔账:一小时10块钱,一天干十个小时就是100元。“肯动弹就能补贴家用。”白长兵的笑容里,洋溢着自食其力的踏实感。

小药材藏着大民生,村民家门口的增收信心,源于天马镇强有力的产业布局。

近年来,该镇将中药材产业作为富民强村“金钥匙”,大力推行“党支部+合作社+基地+农户”发展模式,整合分散土地、劳力与技术资源,推动太子参产业向规模化、标准化转型,成为激活乡村发展动能、带动群众增收的“新引擎”。

2025年,该镇太子参种植面积达2950亩,预计产值1770万元,能够带动2.9万余人次就近务工增收290万余元。昔日闲置土地被唤醒,既转化为真金白银的经济效益,也催生出满目青绿的生态效益。小药材稳稳托起村民增收致富的新希望。(周燕 吴祥华 杨豪)